一 : 第2章(学案) 基因和染色体的关系 变式训练

1.细胞有丝分裂和减数分裂过程中,共有的现象为( )。

①染色体复制一次 ②有着丝点的分裂 ③有新细胞的产生

④有同源染色体的联会 ⑤能进行基因重组 ⑥有纺锤体的出现

a.①②⑤⑥ b.①②④⑥ c.②③④⑥ d.①②③⑥

2.右图为某哺乳动物的一个细胞示意图,它属于下列何种细胞( )。

a.肝细胞 b.初级卵母细胞 c.第一极体 d.卵细胞

3.下列有关色盲的说法中,正确的是( )。

a.女儿色盲,父亲一定色盲

b.父亲不色盲,儿子一定不会色盲

c.母亲不色盲,儿子和女儿一定不色盲

d.女儿色盲,母亲一定色盲

4.右图是遗传病系谱图,该病为x染色体上隐性遗传病,5号的致病基因是由( )。

a.1号传下来 b.2号传下来

c.3号传下来 d.4号传下来

5.动物的精原细胞与卵原细胞经过减数分裂所产生的子细胞数与配子数的比例分别是

。

6.下图是精子形成过程中的三个细胞图。

(1)属于精原细胞的是 ,属于初级精母细胞的是 。

(2)与乙细胞相比,甲细胞的特点是:①甲细胞 ;②甲细胞中染色体 ;

③甲细胞中同源染色体 。

(3)与甲细胞相比,丙细胞的特点是,每个染色体中的 。

7.下图是表示某种生物的细胞内染色体及dna相对数量变化的曲线图。据此回答下面的问题。(注:图中横坐标各个区域代表细胞分裂的各个时期,区域的大小和各个时期所需的时间不成比例。)

(1)图中代表dna相对数量变化的曲线是 。

(2)图中0~8时期表示细胞的 分裂过程。8处发生的生理过程是 ,8~13表示细胞的 分裂过程。

(3)细胞内含有同源染色体的区间是 和 。

(4)若该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞核中的dna分子数在1~4时期为 个。

(5)着丝点分裂分别在横坐标数字的 处进行。

参考答案

1.d 2.c 3.a 4.d 5.1∶1和4∶1

6.(1)乙、甲、丙(2)较大 完成了复制 进行了联会(3)两个染色单体清楚地显现出

7.(1)曲线a(2)减数 受精作用 有丝(3)0—4 8—13

(4)40(5)6和11

二 : 第2节(学案) 基因在染色体上

学习导航

1.学习目标

(1)说出基因位于染色体上的假说。

(2)说出证明基因在染色体上的实验证据。

(3)运用有关基因和染色体的知识阐明孟德尔遗传规律的实质。

(4)尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上。

①类比推理是一种科学的思维方法,又称合理性推理。类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性,其正确与否,还需要观察和实验的检验。

②减数分裂和受精作用是高等生物有性生殖的必经之路。通过实验观察得知,在减数分裂过程中,染色体发生有规律的变化,在第一次分裂过程中同源染色体分离,使细胞中的染色体数目、种类平均分成两组移向细胞两极,导致产生的子细胞中染色体数目减半。通过受精作用产生合子。通过显微镜可观察到,合子中的染色体又恢复了原来体细胞中染色体的数目和种类。由合子发育成的后代有规律地出现了亲代的某些性状。

③生物的遗传要通过生殖过程来实现,遗传基因随着生殖过程中减数分裂和受精作用传递和重组。若把基因定位在染色体上,则是同源染色体上的基因随同源染色体的分离而分离,非同源染色体上的非等位基因则随着非同源染色体的自由组合而组合。针对一个基因而言,见下图可知:

综合上述三点不难看出,基因和染色体的行为规律相符,因此可断定基因位于染色体上。

2.学习建议

本节的重点是依据实验,用类比推理的方法解释、验证基因在染色体上。并利用这一推理阐明基因的分离定律和基因的自由组合定律。应该在正确理解减数分裂过程中染色体变化规律的前提下,以摩尔根的果蝇遗传行为实验为证据,进行综合分析,得出基因在染色体上的结论,并结合第一章中性状分离、自由组合的现象,对其进行解释。

自我测评

1.在xy型性别决定中,对性别起决定作用的细胞是( )。

a.精子 b.卵细胞 c.初级精母细胞 d.初级卵母细胞

2.下列各项中,能证明基因与染色体具有平行关系的实验是( )。

a.摩尔根的果蝇杂交实验

b.孟德尔的豌豆一对相对性状的杂交实验

c.孟德尔的豌豆两对相对性状的杂交实验

d.细胞的全能性实验

3.性染色体存在于( )。

a.精子 b.卵细胞 c.体细胞 d.以上三种细胞

4.在豌豆杂交实验中,高茎与矮茎杂交,f2中高茎和矮茎的比为787∶277,上述实验结果的实质是( )。

a.高茎基因对矮茎基因是显性

b.f1自交,后代出现性状分离

c.控制高茎和矮茎的基因不在一条染色体上

d.等位基因随同源染色体的分离而分开

5.人的体细胞含有23对染色体,在减数分裂第二次分裂的次级精母细胞处于后期时(染色单体已分开),细胞内不含有( )。

a.44条常染色体+xx性染色体 b.44条常染色体+xy性染色体

c.44条常染色体+yy性染色体 d.两组数目和形态相同的染色体

6.猴的下列各组细胞中,肯定都有y染色体的是( )。

a.受精卵和次级精母细胞 b.受精卵和初级精母细胞

c.初级精母细胞和雄猴的神经元 d.精子和雄猴的肠上皮细胞

7.果蝇的红眼为伴x显性遗传,其隐性性状为白眼。在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )。

a.杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇 b.白眼雌果蝇×红眼雄果蝇

c.杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 d.白眼雌果蝇×白眼雄果蝇

8.在xy型性别决定的生物中,雌性个体细胞中染色体组成可用2n=2(a+x)表示。下列解释中,不正确的是( )。

a.n表示该种生物一套大小形状不同的染色体数目

b.a表示该种生物一套常染色体的数目

c.x表示该种生物一套性染色体的数目

d.x表示一种性染色体

9.(多选题)下列有关性染色体的叙述中,正确的是( )。

a.多数雌雄异体的动物有成对的性染色体

b.性染色体只存在于性腺细胞中

c.哺乳动物体细胞中有性染色体

d.昆虫的性染色体类型都是xy型

10.以性染色体为xy的牛体细胞核取代卵细胞核,经过多次卵裂后,植入母牛子宫孕育,所生牛犊( )。

a.为雌性 b.为雄性 c.性别不能确定 d.雌、雄性比例为1∶1

11.豚鼠黑毛对白毛为显性,一只黑色雄豚鼠为杂合体,一次产生xx万个精子,同时含有白毛基因和y染色体的精子有( )。

a.2 000万个 b.1 000万个 c.500万个 d.250万个

12.下列各项中,不正确的是( )。

a.染色体是dna的主要载体 b.dna是染色体的组成成分

c.基因在染色体上呈线性排列 d.一条染色体上只有一个基因

13.(多选题)下列各项中,能说明基因和染色体行为存在平行关系的是( )。

a.基因、染色体在生殖过程中的完整性、独立性

b.体细胞中基因、染色体成对存在,子细胞中二者都是单一存在

c.成对的基因、染色体都是一个来自母方,一个来自父方

d.非等位基因、非同源染色体的自由组合

14.下列有关等位基因的描述中,阐明其本质属性的是( )。

a.同一基因的不同形式

b.控制相对性状

c.位于同源染色体同一位置上

d.通常在体细胞中成对存在,子细胞中成单存在

二、非选择题

15.假如生物的某一性状总是从父亲直接传给儿子,又从儿子直接传给孙子,那么这一性状是由什么决定的?

16.根据右图回答下面的问题。

(1)此图为 果蝇的染色体图解。此图中有 对同源染色体。与性别决定有关的染色体是图中的 。

(2)此图表示果蝇的原始生殖细胞经过减数分裂能产生 种染色体组合的配子。

(3)写出此果蝇的基因型 。

(4)果蝇的一个体细胞性染色体上的w基因在 期形成两个w基因。

17.在果蝇中,长翅(v)对残翅(v)是显性,v与v位于常染色体上;红眼(w)对白眼(w)是显性,w与w位于x染色体上。现有两只雄果蝇a、b和两只雌果蝇c、d。这四只果蝇的表现型均为长翅红眼,用它们分别交配,后代的表现型如下:

请写出四只果蝇的基因型:

a 、b 、c 、d 。

参考答案

一、选择题

1.a 2.a 3.d 4.d 5.b 6.c 7.b 8.c 9.ac 10.b 11.c 12.d 13.abcd 14.b

二、非选择题

15.由y染色体决定的

16.(1)雄 4 xy(2)16(3)aaxwy(4)细胞分裂间

17.a.vvxwy b.vvxwy c.vvxwxw d.vvxwxw

三 : 基因和染色体的关系

摘要:本文以“人类遗传病”一节课的开展作为教学案例,就新的课程理念下sts教育在生物学教学中的具体实施以及在实施过程中所运用的几点策略作了初步的探索。在教学中注重对sts教育的渗透,有利于提高学生的生物科学素养。

关键词:新课程理念 sts教育 生物科学素养

当今社会,生物科学技术对社会的影响越来越大,它一方面影响着人们的思想观念,提高了人们的健康水平和生活质量,促进了社会生产力的提高,冲击着人类社会的道德伦理体系;另一方面生物科学技术的发展对社会和自然界也存在负面影响,引导学生理解sts,即科学(science)、技术(technology)和社会(society)的关系,是培养学生科学素养的重要组成部分。因此,高中生物课程标准继“提高生物科学素养”、“面向全体学生”、“倡导探究性学习”三个课程理念之后,又增加了“注意与现实生活的联系”课程理念,从而对高中生物学课程提出了更高的要求。

本文结合人类遗传病一节的教学情况,谈谈在新课程理念指导下充分挖掘新教材的相关内容渗透sts教育,并对实施过程中的几点策略作了介绍。

一、教学内容和教学对象分析

1.教学内容

本节课以遗传病的病理、危害、诊断和预防为线索,主要讲述人类遗传病常识性知识,与“伴性遗传”联系较密切。知识目标明确,教师可引导学生自学,并用概念图对遗传病加以概括分类。本节课活动包括:一项调查:调查人群中的遗传病;两项资料搜集和分析:通过基因诊断来监测遗传病;人类基因组计划及其影响和科学·技术·社会(sts)内容(基因治疗)。

本节课内容与人类的生活紧密联系,对于提高个人和家庭生活质量,提高人口素质有重要的现实意义,因此本节课要注重情感态度及价值观的教育。

2.教学对象

本人任教的班级是高二级文科班的学生,对于生物2《遗传与进化》的学习有一定的困难。虽然他们对“人类遗传病”的相关知识很感兴趣,但这种兴趣仅停留在表面层次上,是感性的、暂时的,很容易消失,教师若要让这股热情来得热烈和持久,就需要精心设计教学环节,让学生深切感受到科技与社会的密切联系。

二、课堂教学中sts教育的实施策略

1.案例教学法引导学生关注sts栏目

案例教学法是指通过对一个具体实际情境的描述(即案例),引导学生对这些特殊情境进行讨论的教学方法。

新教材在讲述“单基因遗传病”时介绍了“苯丙酮尿症”的病因及危害,我引用了《深圳周刊》报道的一则真实的故事:

一位2岁时才确诊为苯丙酮尿症的女孩,神经系统已遭受损伤。4岁时的智力不及同龄儿童的一半。苯丙酮尿症患者,是真正意义上的不食“人间烟火”,能吃的食物仅有西红柿。目前,低苯丙氨酸饮食疗法是全世界治疗苯丙酮尿症惟一的方法。所以,让女孩延续生命的食物全是化学产品,近些的在北京,远些的就在日本和美国等地。

在欧美国家,多数苯丙酮尿症的患儿受到很好的照顾与关注,他们成人后,除了自带饭盒进餐外,与别人没有任何区别。有许多患者还当上了医生、律师,甚至是记者。但是在我们国家,没有一家幼儿园愿意接收这位患病的小女孩。

这则报道引起同学们极大的兴趣,我趁机介绍“产前诊断”的相关内容,引导学生学习 “资料搜集和分析”栏目,使学生充分认识到如果“西红柿女孩”的母亲能事先做“产前诊断”的话,就可以防止此类悲剧的发生。

紧接着我又引导学生假设了一则事例:小a怀孕六个月时,去医院作产前诊断,通过基因检测发现胎儿为苯丙酮尿症患者,面对选择小a非常痛苦,到底是引导流产还是生下来?你的建议是什么,请说明你的理由。

a组:引导流产。否则给患者本人、家庭、社会造成负担,对后代也隐藏着危害。

b组:生下来。胎儿也是生命,每个生命都有生存的权利,任何人都不能随意剥夺一个生命的存在。

c组:婴儿出生以后,医生可以给患儿配置一份不含苯丙氨酸的特殊营养餐饮,这样就可以避免婴儿体内苯丙酮尿的积累,这个孩子的神经系统可以正常发育,长大后也能够和正常人一样生活。

然后我们又进一步假设,若该胎儿顺利地生下来,这个孩子也按照b组描述的方式健康成长,设想一下这个孩子所面临的生活,她应该将自已的健康情况公开吗?

d组:对医生、家人公开;对应聘单位、保险公司应保密。

接着,教师可以以问题串的形式引导学生思考下列问题:为什么这些人想知道个人的遗传信息?这些人应该获得这些遗传信息吗?如果这些遗传信息不应该被他人知道,应采取哪些措施保护个人的遗传信息?

课堂上,教师通过具体案例引导思考与讨论,渗透了关爱生命的教育,让学生之间不同的观点和解决问题的方案在课堂上交锋,使学生在交流中增进对问题的认识和提高解决问题的能力、对社会问题的洞察力并激发创造潜能,理解现代科学技术的发展和应用具有双重性,在应用现代技术时,要考虑当时的社会发展状况。

2.问题讨论法渗透sts教育

问题讨论法是指在系列问题引导下,在教师主导下的以生生之间、师生之间讨论为主要教学推进手段的教学方法。

在“人类基因组计划及其影响”的教学过程中,在课前以小标题的形式让各小组搜集和分析资料,了解科学前沿知识,如什么是人类基因组计划(hgp),其目标任务是什么?中国的1%测序任务是什么?中国参与此计划的意义何在?此计划对人类有何影响(科学发展、人类健康、社会伦理等方面)?

对于同学们辛苦收集的资料,教师的评价指标不在于数量的多少,而在于它的参考价值!因此教师特别设计了一场小型的辩论,辩论主题是“hgp对人类的影响利大于弊”,学生先进行组内讨论,然后推选小组代表参与全班的正方反方大辨论。教学反馈效果非常好,正反两方辨手分别从经济、政治、文化、技术四个方面有针对性地展开了激烈的陈述,赢得全班同学们的阵阵掌声。

教师作为讨论的组织者,在讨论前的准备和讨论中的调控等方面都起着非常重要的作用;建议教师在组织讨论时注意以下几点:

·课前让学生对相关主题收集资料,这样在一定程度上能拓展视野,有助于新观点的形成,论据充分有力。

·先组内讨论,在此基础上再组织全班讨论,这样能使全班同学参与到讨论中。

·先从感兴趣的问题开始,再讨论抽象概括的问题,这样有助于活跃课堂气氛。

·讨论过程中,教师不要发表任何观点,以免影响学生的思维活动。

·重视营造活跃的、积极学习的讨论气氛,多鼓励学生,尤其是平时少发言的学生发言,要及时给予赏识性评价。

该教学方法能有效地促使学生主动地参与学习过程,充分地调动学习的积极性和主动性;学生在讨论中各抒己见,相互交流以形成信息的多面传递,充分发挥思维的“共振效应”,取长补短,相互促进,获得更加深刻的认识。

3.在实践活动中渗透sts教育

调查研究是生物教育中实施sts教育一项重要的实践活动。组织学生开展调查研究的主要目的有:认识社会问题的综合性和复杂性;学习对社会问题进行探究的方法;增强社会责任感;培养用正确的价值观作指导,进行决策的能力。

案例:调查本校高一、高二学生红绿色盲发病情况

选择课题:红绿色盲是人类比较常见的遗传病,通过调查研究了解其发病的基本规律及遗传方式。

调查对象:本校高一、高二学生。

调查方法:以班级为单位进行,采用大屏幕投影“色盲检查图”。

研究设计:小组成员与班主任老师交涉,赢得他们的支持,以确定该班的调查时间;向校医咨询有关注意事项。

收集资料:统计检查结果(男性检查人数、男性红绿色盲人数、女性检查人数、女性红绿色盲人数,了解患者所在家庭色盲情况)。

分析资料:计算出红绿色盲的总发病率,男性红绿色盲发病率,女性红绿色盲发病率,男女红绿色盲的比例,并与全国社会人群中红绿色盲的男女比例14:1作比较。

结论:红绿色盲属x连锁的隐性遗传病,男性患者明显多于女性。

在调查研究过程中,要引导学生讨论注意事项,保护个人隐私,并要求学生做到:能够发现和提出需要调查的问题;能够确定调查研究的内容和方法;能够对调查的数据、资料进行分析论证,得出结论;能够对调查研究的结果进行评估。

三、课后反思

sts教育贯通于整个高中生物课程中,在人教版选修2《生物科学与社会》中体现得尤为突出;在人教版其他版本的教材中也以多种形式体现,有的以栏目的形式出现,如“资料分析”、“资料搜集和分析”、“科学.技术.社会”,有的是结合具体内容和科学探索的过程和方法进行渗透的,有的以语言直接讲述,有的以思考题或拓展题形式出现。因此教师在以新教材的知识体系为主干进行课堂教学的同时,要注意挖掘新教材中的sts教育,合理选择sts教育的切入点,结合学生的实际情况灵活运用。

笔者认为:sts教育对学生个性的发展和创新能力的培养具有重要意义;把sts教育思想渗透到高中生物教学的教学内容和方法中,从教学策略上就是要更多地培养学生的参与、合作、交流、决策以及创新等能力,探索从一些现实问题出发进行学习的最佳模式,这就需要教师花费更多的时间与精力,在课堂教学中也需要更多的时间和更灵活的安排。

四 : 决定猫的毛色基因位于X染色体上,基因型bb、BB和Bb的猫分别为黄、黑和虎斑色。现有虎斑色雌猫与黄色

| 决定猫的毛色基因位于X染色体上,基因型bb、BB和Bb的猫分别为黄、黑和虎斑色。现有虎斑色雌猫与黄色雄猫交配,生下三只虎斑色小猫和一只黄色小猫,它们的性别有可能是 |

[ ] |

| A.全部是雌或三雌一雄 B.三雄一雌 C.全部是雄 D.雌雄各半 |

| A |

考点:

考点名称:伴性遗传伴性遗传:

1、概念:是指在遗传过程中子代的部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传方式。

2、伴性遗传的类型及特点

| 伴性遗传方式 | 遗传特点 | 实例 | |

| 伴X染色体显性遗传 | “父患女必患,子患母必患,女性患者多于男性”――最可能为“X显”(男病女必病) | 连续遗传 | 抗维生素D佝偻病 |

| 伴X染色体隐性遗传 | “母患子必患,女患父必患,男性患者多于女性”――最可能为“X隐”(女病男必病) | 交叉遗传 | 红绿色盲、血友病 |

| 伴Y染色体 | “父传子,子传孙,子子孙孙无穷尽,无女性患者”――最可能为“伴Y”(男性全为患者) | 连续遗传 | 外耳道多毛症 |

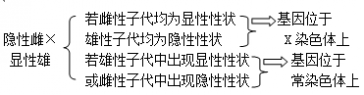

基因位置的实验探究与判断:

1.探究基因位于常染色体上还是X染色体上

(1)在已知显隐性性状的条件下,可设置雌性隐性性状个体与雄性显性性状个体杂交。

(2)在未知显隐性性状的条件下,可设置正交和反交实验。

①若正反交结果相同,则基因位于常染色体上。

②若正反交结果不同,且子代性状与性别有关,基因位于x染色体上。

2.探究基因位于X、Y的同源区段,还是只位于X染色体上方法:纯合隐性雌性个体×纯合显性雄性个体。结果预测及结论:

(1)若子代雌雄全为显性,则基因位于X、Y的同源区段。

(2)若子代雌性个体为显性,雄性个体为隐性,则基因只位于X染色体上。 知识点拨:

一、伴X染色体隐性遗传病在人群中的发病率是男性高于女性,而伴X染色体显性遗传病的发病率则是女性高于男性的原因:伴X-隐性遗传的女性杂合子并不发病,因为她有两条X染色体,虽然一条有致病隐性基因,但另一条则是带有显性的正常基因,因而她仅仅是个携带者而已。

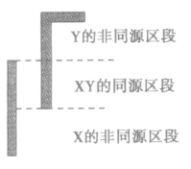

二、X、Y染色体上基因的传递规律

1、有关性染色体的分析

(1)X、Y也是同源染色体 XY型性别决定的生物,雄性体细胞内的X与Y染色体是一对异型性染色体。它们虽然形状、大小不相同,但在减数分裂过程中X.Y的行为与同源染色体一样,也要经历联会和分离的过程,因此X、Y是一对特殊的同源染色体。

(2)X、Y染色体的来源及传递规律

①X1Y中X1只能由父亲传给女儿,Y则由父亲传给儿子。

②X2X3中X2、X3任何一条都可来自母亲,也可来自父亲。向下一代传递时,X2、X3任何一条既可传给女儿,也可传给儿子。

③一对基因型为X1Y、X2X3的夫妇生两个女儿,则女儿中来自父亲的都为X1,且是相同的;但来自母亲的可能为X2,也可能为X3,不一定相同。

(3)X、Y染色体上也存在等位基因 X和Y染色体都有一部分与对方不同源,但也有一部分是同源的。二者关系如图所示:

由图可知,在X、Y的同源区段,基冈是成对的,存在等位基因,而非同源区段则相互不存在等位基因。 2、X、Y染色体同源区段上基因的遗传同源区段上基困的遗传与常染色体上基因的遗传相似,但在特殊情况下也有差别。

3.X、Y染色体非同源区段上基因的遗传

| 基因的位置 | Y染色体非同源区段基因的传递规律 | X染色体非同源区段基因的传递规律 | |

| 隐性基因 | 显性基因 | ||

| 模型图解 |  |  |  |

| 判断依据 | 父传于、于传孙,具有世代连续性 | 双亲正常子病;母病子必病,女病父必病 | 子女正常双亲病;父病女必病,子病母必病 |

| 规律 | 没有显隐性之分,患者全为男性,女性全部正常 | 男性患者多于女性患者;具有隔代交叉遗传现象 | 女性患者多于男性患者;具有连续遗传现象 |

| 举例 | 人类外耳道多毛症 | 人类红绿色肓、血友病 | 人类抗维生素D佝偻病 |

(1)人类的血友病基因位于甲图中的()片段。

(2)在减数分裂形成配子过程中,X和Y染色体能通过交叉互换发生基因重组的是甲图中的()片段。

(3)某种遗传病的遗传系谱如乙图,则控制该病的基因很可能位于甲图中的()片段。

(4)假设控制某个相对性状的基因A(a)位于甲图所示X和Y染色体的I片段,那么这对性状在后代男女个体中表现型的比例一定相同吗?试举一例。

思路点拨:(1)血友病是X染色体隐性遗传病,其基因位于甲图中的Ⅱ一2片段,Y染色体上无相应片段。

(2)只有X、Y染色体同源区段的基因才能发生交叉互换。

(3)从题图中看出,患该病的全部为男性,则可以推出该病的致病基因位于Y染色体的Ⅱ-l片段上。(4)X、Y染色体同源区段上的基因控制性状的遗传也可能与性别相关联,如XaXa×XaYA的雄性后代全为显性,雌性后代全为隐性。

答案(1)Ⅱ-2 (2)I (3)Ⅱ-1 (4)不一定。例如母本为XaXa,父本为XaYA,则后代男性个体为XaY,全部表现为显性性状;后代女性个体为 XaXa,全部表现为隐性性状。 知识拓展:

1、伴性遗传在实践中的应用

(1)根据性状推断遗传病致病基因的来源及后代发病率,指导人类的优生优育。

①若一对夫妇中,女性患血友病,则建议这对夫妇生女孩。因为他们所生的男孩全部是血友病患者,所生的女孩虽为致病基因携带者,但表现型正常。

②若某患有抗维生素D佝偻病的男子与一正常女性结婚,则建议他们生男孩。因为他们所生的女孩全部是抗维生素D佝偻病患者,而所生的男孩则正常。

(2)根据性状推断后代的性别,指导生产实践。

①XY型性别决定(即雌性的性染色体组成为XX,雄性为XY)的生物(如果蝇等):若控制某性状的基因位于X染色体上,则“雌隐×雄显”的杂交后代中,具有显性性状的都是雌性个体,具有隐性性状的都是雄性个体。如果蝇的红眼为伴X染色体显性遗传,其隐性性状为白眼,白眼雌果蝇与红眼雄果蝇的杂交后代中,红眼的都是雌果蝇,白眼的都是雄果蝇。故通过眼色即可直接判断子代果蝇的性别。

②ZW型性别决定(即雌性的性染色体组成为 ZW,雄性为ZZ)的生物(如鸟类、家蚕等):若控制某性状的基因位于Z染色体上,则“雌显×雄隐”的杂交后代中,具有显性性状的都是雄性个体,具有隐性性状的都是雌性个体。如家鸡的羽毛芦花(B)和非芦花(b) 是一对相对性状,基因B、b位于Z染色体上,芦花母鸡 (ZBW)与非芦花公鸡(ZbZb)杂交的后代中,非芦花鸡 (ZbW)全是母鸡,芦花鸡(ZBZb)全是公鸡。这样就可根据早期雏鸡羽毛的特征把雌雄个体区分开,从而做到多养母鸡,多得鸡蛋。

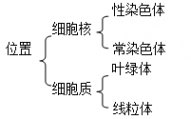

2、基因在细胞中的存在位置如下所示:

若基因在细胞质中,子代性状与母本相同;若基因在性染色体上,子代性状的表现与性别有关;若基因在常染色体上,子代性状的表现与性别无关。我们可以利用这些特点,根据题目给定条件设计实验判断基因位置。

3、受精卵中的细胞质几乎全部来自于卵细胞,所以如果控制性状的基因位于细胞质中,子代性状的表现都与母本性状相同。因此如果一对相对性状的正反交结果不同,且子代性状都与母本相同,则该基因位于细胞质中。

例 野生型果蝇有许多突变型,突变的情况也不一样:

(l)如果♀突变型l×♂野生型→突变型l,♀野生型×♂突变型1→野生型,则可以推断控制果蝇突变型l的基因最可能的遗传方式是()

(2)如果突变型2和野生型无论正交还是反交,后代产生大量个体都是突变型2,则可以推断控制果蝇突变型2的基因最可能位于()染色体上,为()性突变。

(3)如果要确定突变型3——白眼基因是位于X 染色体上还是常染色体上(已知野生型红眼对突变型白眼为显性,雌雄果蝇均有红眼和白眼类型),请用一次交配实验予以推断:所选亲本的表现型()推断理由是(至少写三种): a.() b.() c.()

思路点拨:正反交结果不同,而且都与母本相同,说明其遗传方式最可能为细胞质遗传;突变型2和野生型正交与反交结果一致,都是突变型2,说明该基因在常染色体上,而且是显性基因;要通过一次实验证明红眼、白眼基因的位置,可选用白眼雌果蝇×红眼雄果蝇进行交配,后代会因为不同的遗传方式而出现不同的情况。

答案:(1)细胞质遗传(2)常显(3)白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 子代中雌果蝇全部为红眼,雄果蝇全部为白眼,则该基因位于X染色体上子代中雌雄果蝇全部为红眼,则该基因位于常染色体上子代中雌雄果蝇均既有红眼又有白眼,则该基因位于常染色体上

五 : 基因组与染色体组的区别

基因组与染色体组的区别1 基因组简介:目前在不同的学科中,对基因组含义的表述有所不同,概括为如下:①从细胞遗传学的角度来看,基因组是指一个生物物种单倍体的所有染色体数目的总和;②从经典遗传学的角度来看,基因组是一个生物物种的所有基因的总和;③从分子遗传学的角度来看,基因组是一个生物物种所有的不同核酸分子的总和;④从现代生物学的角度来看,基因组是指导一个生物物种的结构和功能的所有遗传信息的总和,包括全部的基因和调控元件等核酸分子。在中学教材中关于基因组就是一个细胞中遗传物质的总量。人类基因组是指人体DNA分子所携带的全部遗传信息。人的单倍体基因组由24条双链的DNA分子组成(包括1~22号染色体DNA与X、Y染色体DNA),上边有30亿个碱基对,估计有3~5万个基因。人类基因组计划就是分析测定人类基因组的核苷酸序列。其主要内容包括绘制人类基因组的四张图,即遗传图、物理图、序列图和转录图。绘制这四张图好比是建立一个“人体地图”,沿着地图中一个个路标,如“遗传标记”、“物理标记”等,可以一步步地找到每一个基因,搞清楚每一个基因的核苷酸序列。不同生物基因组大小及复杂程度不同,具有物种差异性。一般来说,从原核生物到真核生物,其基因组大小和DNA含量是随着生物进化复杂程度的增加而逐步上升的。随着生物结构和功能复杂程度的增加,需要的基因数目和基因产物种类越多,因而基因组也越大。但不同生物的基因组间有一定的相关性,表现为基因特性的相似、结构及组成的雷同、遗传信息的传递方式及遗传密码的趋同性等。动物基因组的主要成分是核基因组,它与细胞质分开。组成核基因组和线粒体基因组的序列形式与原核生物显著地不同,在不同物种中也有一些差异,有些序列是单拷贝的,而另一些序列是多拷贝的;另外还有大量的不编码蛋白质的DNA序列。

基因组学是研究生物基因组的结构和功能的科学,即从整体水平上来研究一个物种的基因组的结构、功能及调控的一门科学。基因组学可分为结构基因组学和功能基因组学两大部分。结构基因组学是研究生物基因组结构的科学。它是基因组研究的第一阶段的工作,建立功能基因组学的基础。其主要目标是绘制生物的遗传图、物理图、转录图和序列图。自1990年开始实施人类基因组计划以来,在它的影响下,迄今已完成了100多个物种的基因组DNA序列的测定,其中包括流感嗜血杆菌、大肠杆菌、酵母、秀丽线虫等多个病原微生物和模式生物以及人类基因组的测序。功能基因组学是建筑在结构基因组学基础上的基因组分析的第二阶段。其主要内容是:利用结构基因组学所提供的生物信息和材料,全基因组或全系统地理解某种生物的遗传体系,即阐明DNA序列的功能。功能基因组学的研究必须结合计算机科学和统计学,采用高产出和大规模的实验技术。

开展基因组学研究的意义:(1)通过物种的基因组测序,可以获得其他手段所无法获得的蕴藏在DNA分子中的遗传信息,使人们能够从整个基因组结构的宏观水平上了解基因的功能以及它们相互之间在表达调控机制上的联系,加深对生命本质的认识,揭开生命之谜。(2)从整体上了解染色体和基因的空间结构,以及它们对DNA复制、基因转录和表达调控的影响和作用。(3)通过基因组测序,可以比较不同物种之间在DNA序列和基因结构上的差异,使人们能够在基因组的整体水平上认识生物的起源和进化。(4)研究突变、重排和染色体断裂等方面的DNA病理改变,了解人类各种疾病的分子机理,为诊断、预防和治疗这些疾病提供理论依据。(5)研究家畜和各种农作物经济性状的基因结构以及基因在染色体上的位置,为开展分子育种工作提供理论依据。

2染色体组

一般地说,像生殖细胞中一组大小、形态和功能各不相同的染色体就叫一个染色体组。由于自然界中几乎所有的动物和过半数的植物都是二倍体生物,因此"一般地说"应指二倍体生物而言。具体的说就是体细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是,携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染色体组。染色体组的特点是:①在一个染色体组中,所有染色体在形态、大小方面各不相同,即不是同源染色体;②不同生物的染色体组数和每个染色体组所包括的数目、形态、大小都不相同。

染色体组数的判定:①看细胞或生物体的基因型:若控制同一性状的基因出现几次(包括控制相同性状和相对性状的基因,即表示基因的同一字母的大、小写),则该细胞或生物体就含有几个染色体组。②看染色体的形态、大小:若细胞内形态、大小相同的染色体有几条(即同源染色体有几条),则含有几个染色体组。(3)染色体组数=染色体是数/染色体形态数。

3.基因组与染色体组关系

一个染色体组携带着生物生长发育、遗传变异的全部信息,可称为基因组。在无性别分化的生物中,如水稻、玉米等,一个染色体组数=一个单倍体基因组数;在XY和ZW型性别决定的生物中,一个染色体组数=N条常染色体+1条性染色体(假设体细胞的染色体数为2N,2条性染色体);单倍体基因组数= N条常染色体+2条异性染色体,对于人类则是22条常染色体+X+Y。

习题连接:

1人类基因组计划所测定的染色体是( )

A.所有常染色体B.22条常染色体和X、Y性染色体

C.所有性染色体D.22条常染色体和2条X染色体

解析:人类体细胞共有23对染色体,其中有22对染色体,它们的形态、大小基本相同,另有两条性染色体,其形态、结构有较大的差别,其基因和碱基排列顺序有明显的不同,所以人类单倍体基因组由22条常染色体DNA分子和X、Y两条性染色体DNA分子组成。答案 B

2我国遗传学科学家率先绘制了世界上第一张水稻基因遗传图,为水稻基因组计划做出了重要贡献。水稻体细胞中有24条染色体,那么水稻基因组计划要研究的DNA分子数为( )

A.48个 B.24个

C.13个 D.12个

解析:水稻是无性别分化的生物,它的一个染色体组数=一个单倍体基因组数。在研究基因组时只测体细胞中同源染色体的一半即可,故只研究12个DNA分子。答案 D

3人类基因组是指 ()

A、人体DNA分子所携带的全部遗传信息

B、人体信使RNA分子所含有的全部密码子

C、人体23条染色体上DNA分子所含有的全部遗传信息

D、人体24条染色体上DNA分子所含有的全部遗传信息

解析:本题属于记忆内容。答案:A

4下列关于染色体组的正确叙述是( )

A.染色体组内不存在同源染色体 B.染色体组只存在于生殖细胞中

C.染色体组只存在于体细胞中 D.染色体组在减数分裂过程中消失

解析:染色体组中没有同源染色体。答案:A

5.下列对染色体组的理解正确的是( )

A.单倍体生物体细胞中的全部染色体 B.二倍体生物配子中的全部染色体

C.多倍体生物配子中的全部染色体 D.各种生物配子中的全部染色体

解析:一个染色体组是指二倍体生物配子中的全部染色体。答案:B

6下列关于染色体组的叙述,不正确的是( )

A.染色体组中每种形态的染色体成单存在

B.一个染色体组中无等位基因

C.基因型为Aa的个体的体细胞中含有2个染色体组

D.有性生殖的配子细胞中的染色体肯定为一个染色体组

解析:二倍体生物其配子中含有一个染色体组。而多倍体生物的配子中则不只一个染色体组。答案:D

7.下列细胞中,具有三个染色体组的是( )

①二倍体水稻的受精卵 ②二倍体水稻受精极核 ③普通小麦的受精卵④普通小麦的卵细胞 ⑤二倍体水稻的胚细胞 ⑥二倍体水稻的胚乳细胞⑦普通小麦的胚细胞 ⑧普通小麦的胚乳细胞

A.①②③ B.②④⑥ C.③④⑤ D.②③④⑥⑦

解析:二倍体水稻的受精卵含有二个染色体组,二倍体水稻受精极核是由2个极核和1个精子结合形成的,染色体组为三个。普通小麦的受精卵和胚细胞含有六个染色体组,卵细胞则有三个染色体组。普通小麦的胚乳细胞则含有9个染色体组。答案:B

8.已知普通小麦体细胞染色体数目为42,染色体组数为6,一组染色体数和生殖细胞染色体组应是( )

A.8和2 B.4和2 C.7和3 D.42和21

解析:一组染色体数=体细胞染色体数/染色体组数=7。普通小麦体细胞含有6个染色体组,所以生殖细胞染色体组应是3个。答案:C。