一 : 北京四合院的基本格局

一、四合院的基本方位四合院是排列分布在胡同两侧的,胡同的走向与四合院的方位有直接关系。北京的胡同是以东西走向为主,这在北京内城尤为明显。如现在仍保留比较完好的西四北一条至八条地区、东四一条至十条地区形成坐北朝南的街北院落和坐南朝北的街南院落(上述坐向指宅门而言)。除去这些东西走向的胡同外,还有一些沟通两相邻胡同的直胡同,即南北走向的胡同。而分布在南北走向胡同里的宅院,就成为坐西朝东的街西院落和坐东朝西的街东院落了。这样,北京四合院住宅就出现了街北、街南(这两类为主)和街西、街东(这两类为辅)这样一来四个基本方位。

由北京地区的地理位置和气候条件所决定,北京的房子以坐北朝南的北房为最好,其次为坐西朝东的西房,东房和南房的朝向较差,不是理想的居住方位。北京人“有钱不住东南房,冬不暖来夏不凉”的民谚,说的就是这种情况。所以只要条件允许,人们建宅时,一般都要将主房定在坐北朝南的位置,然后再按次序安排厢房和倒座房。

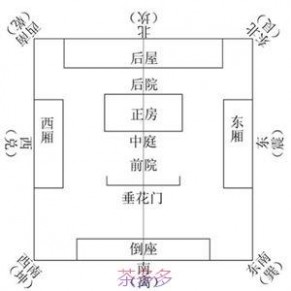

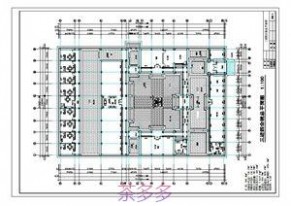

二、四合院的基本格局

北京四合院的基本格局

自元代以来,无论是王公大臣、富商巨贾、还是文人学士、普通百姓,都住在大大小小的四合院中。很多人都对四合院有着模糊的印象,但北京四合院的确切定义又是什么?下面就为您做一解说。

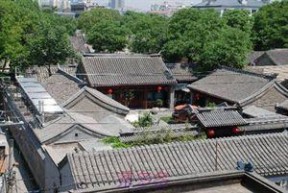

北京的四合院之所以有名,还在于它的构成有独特之处,在中国传统住宅建筑中具有典型性和代表性。中国住宅建筑大部分是内院式住宅,南方地区的住宅院落很小,四周房屋连成一体,称作“一颗印”。这种住宅适合于南方的气候条件,通风采光均欠理想。北京的四合院,院落宽绰疏朗,四面房屋各自独立,彼此之间有走廊联接,起居十分方便。

北京四合院,实际就是合院建筑之一种,所谓四合院,“四”指东、西、南、北四面,“合”即四面房屋围在一起,形成一个“口”字形的结构。一个院子四面都建有房屋,四合房屋,中心为院,这就是合院。经过数百年的营建,北京四合院从平面布局到内部结构、细部装修都形成了京师特有的京味风格。

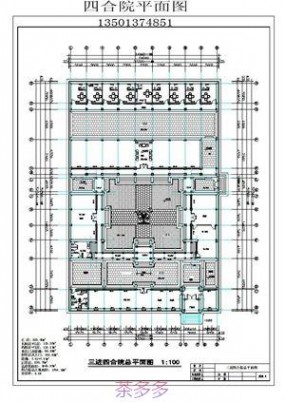

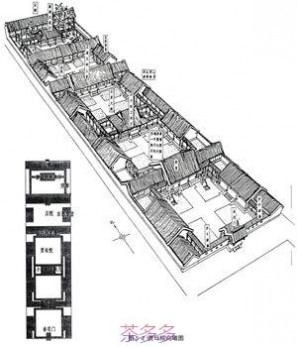

北京正规四合院一般以东西方向的胡同而坐北朝南,南面一大排,为南面的合院;北面一大排,为北面的合院,一户一宅,一宅有几个院。合院以中轴线贯穿,北房为正房,东西两方向的房屋为厢房,南房门向北开所以叫作倒座房。四周再围以高墙形成四合,开一个门,大门辟于宅院东南角“巽”位。一家人有钱,人口多时,可建前后两组合院南北相连。有钱的人家摆阔气,可以建设三个或四个合院,亦为前后相连。在合院中植花果树木,以供观赏。 合院小者,房间总数一般是北房3正2耳5间,东、西房各3间,南屋不算大门4间,连大门洞、垂花门共17间。如以每间11-12平方米计算,全部面积约200平方米。大者一院或二院,25间到40间,房屋都是单层。厢房的后墙为院墙,拐角处再砌砖墙,大四合院从外边用墙包围,都做高大的墙壁,不开窗子,对外只有一个街门,是封闭式的住宅,关起门来自成天地,院内,四面房子都向院落方向开门,具有很强的私密性和防御性。

北京四合院中间是庭院,院落宽敞,庭院中莳花置石,一般种植海棠树,列石榴盆景,以大缸饲养金鱼,寓意吉利,居住者不仅享有舒适的住房,还可分享大自然赐予的一片美好天地,是十分理想的室外生活空间,好比一座露天的大起居室,把天地拉近人心,最为人们所钟情。全家人在合院里,院中住的人十分安适,晚上关闭大门,非常安静,适合于以家族为中心的团聚生活。 到白天,院中花草树木,十分美丽,夜里花香,空气清新,晚间家人坐在院中乘凉、休息、聊天、饮茶,一家人在里面和和美美,其乐融融。家里人在院子里,无论做什么,外人看不见的,这符合中国人的习惯。

四合院住房分间分房,老人住北房(上房),中间为大客厅(中堂间),长子住东厢,次子住西厢,佣人住倒房,小姐、女儿住后院,各不影响。 北京合院设计与施工比较容易,所用材料十分简单,不要钢筋与水泥,青砖灰瓦,砖木结合,混合建筑,当然以木构为主体标准结构,重量轻,如遇地震,无论多大震级也不害怕,说明合院是可以防震的。整体建筑色调灰青,给人印象十分朴素,生活非常舒适。 其它地区的合院也与北京合院是基本相同的,不过有大有小,有高有低,材料相差不多,式样亦大同小异,这些合院是中国人民的重要建筑遗产。 北京合院与各地合院之不同有下列各点: 以北京为主的周围地区用四合院,以中轴为对称,大门开在正南方向的东南方向,大门不与正房相对,也就是说大门开在院之东南。这是根据八卦的方位,正房坐北为坎宅,如做坎宅,必须开巽门,"巽"者是东南方向,在东南方向开门财源不竭,金钱流畅,所以要做"坎宅巽门"为好。 因此北京四合院大门开在东南方向。这是根据风水学说决定的,只有北京周围才是这样做法,其它地方并非如此。

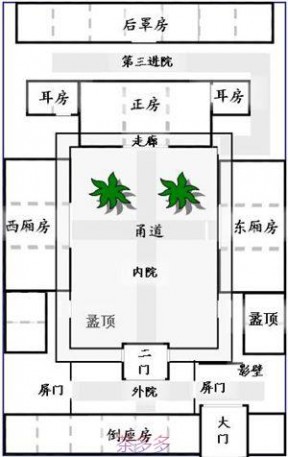

除上述方位的不同外,北京四合院还因有规模大小、等级高低的差别而形成了多种类型。常见有以下几种:一进院落(又称基本型)、二进院落、三进院落(又称标准四合院)、四进及四进以上院落(可称为纵向复合型院落)、一主一次并列式院落、两组或多组并列式院落、主院带花园院落等。

现以坐北朝南的院落为例,分述如下。

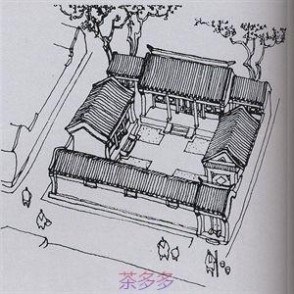

1、一进院落

这种一进院落的小型住宅,宅门开在东南方向。若是四合院时,宅门一般采取门庑式,占据倒座房东头的一间或半间。进门后迎面是镶砌在东厢房南山墙上的座山影壁(照壁)。向西通过屏门便可进入内院。如果南面没有倒座房而仅有院墙时,则在东南方位做墙垣式门(又称随墙门、小门楼)。这种典型的一进院落,是北京四合院的基本单元。

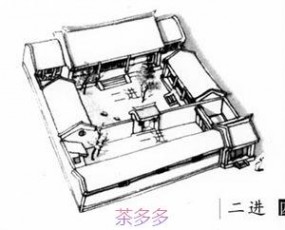

2、二进院落

这种有抄手游廊的垂花门的四合院,已不是一般平民百姓居住的小型住宅,而是具有一定规模、相当讲究的宅院了。

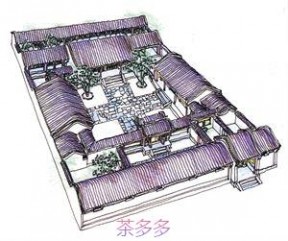

3、三进院落

4、四进院落

5、一主一次并列式院落

6、两组或多组并列式院落

两组并列式院落,是由两个大小相等或相近的院子并列在一起形成的。这是豪门大户的宅院采取的一种形式。

封建社会的大户人家,有兄弟二人同居一处的。这样,在建宅时就往往建两座,兄弟二人各一座。两座宅院大小、格局相同或相近,既各自独立又相互沟通,这是两组并列式住宅出现的一个原因,当然还有许多其他原因。

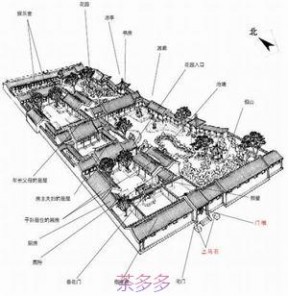

7、带花园住宅

北京的大中型四合院,不乏带花园者。在清代,皇室的造园活动盛行。在皇室建园之风的影响下,上层贵族、官僚及富商世贾也纷纷仿效,划出地段营造私家园林。

北京的私家园林以王府花园最为典型。著名的清恭王府花园———萃锦园和摄政王府花园————鉴园(现为宋庆龄故居),是王府花园的代表。这种花园占地面积大,而且有较大的水面,亭台楼阁分布其中,异兽珍禽豢养其内,奇花名木扶疏繁茂,夏有鸣啾,冬有鹿鸣。

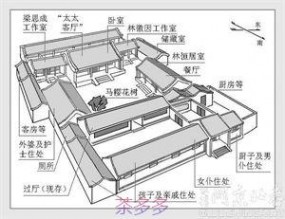

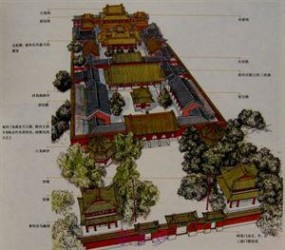

五进四合院鸟瞰图

五进四合院鸟瞰图综上所述,由四面房子围合而形成的一进式院落,是北京四合院的基本单元。平民百姓的房子大部分是一、二进院落,属小型住宅。三进以上的住宅,都是由有官职地位的豪门大户所居住,因此也格外讲究。院落向大、中型发展,首先是向纵向发展,出现了三进院、四进院乃至五进院。纵向发展到一定程度时,就开始向横向发展从而出现了一主一次、一主二次、两组并列、多组并列等多种宅院形式。宅院带花园,在清代曾为时尚,但民居花园都占地不大,且精致小巧,仅仅是宅院的陪衬和点缀,不似苏州那样占主要地位。

四合院,是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅,老北京人习惯称它为四合房。

四合院规模不同,大小相差悬殊。但无论大小,都是由基本单元组成的。由四面房屋围合起一个庭院,为四合院的基本单元,称为一进四合院,如果围合形成两个院落即为两进四合院,依此类推。北京大型四合院(如王府)可多达七进、九进院落,除中路主院外,两侧还有东西跨院,可谓“深宅大院”。

宅门:

在等级森严的封建社会,住宅及其大门直接代表着主人的品第等级和社会地位,所谓“门第相当”、“门当户对”,就是这个意思。因此,人们对大门的型制和等级是非常重视的。

北京四合院住宅的大门,从建筑形式上可分为两类,一类是由一间或若干间房屋构成的屋宇式大门,另一类是在院墙合陇处建造的墙垣式门 。设屋宇式大门的住宅一般是有官阶地位或经济实力的社会中上层阶级;设墙垣式大门的住宅,则多为社会下层普通百姓居住。

1、屋宇式大门

①·王府大门:王府大门是屋宇式大门中的最高等级。通常有五间三启门和三间一启门两等。这种大门坐落在主宅院的中轴线上宏伟气派。北京后海北岸的清醇王府(现中华人民共和国卫生部)大门,就是一座五间三启门的屋宇式大门。在封建社会,王府大门的间数、门饰,装修、色彩都是按规制而设的。如,清顺治九年规定亲王府正门广五间,启门三……绿色琉璃瓦……每门金钉六十有三……世子府门钉减亲王九分之二,贝勒府规定为正门五间,启门一。位于后海南岸的清恭王府,原是乾隆帝的宠臣和砷的府邸,后来封赐给恭亲王,这座王府的大门是三开间,上复绿色琉璃瓦。

②·广亮大门:广亮大门仅次于王府大门,它是屋宇式大门的一种主要形式,这种大门一般位于宅院的东南角,占据一间房的位置。广亮大门虽不及王府大门显赫气派,但也有较高的台基,门口比较宽大敞亮,门扉开在门厅的中柱之间,大门檐枋之下安装雀替、三幅云一类既有装饰功用,又代表主人品级地位的饰件。

③·金柱大门:这是一种门扉安装在金柱(俗称老檐柱)间的大门,称为“金柱大门”,这种大门同广亮大门一样,也占据一个开间,它的规制与广亮大门很接近,门口也较宽大,虽不及广亮大门深遂庄严,仍不失官宦门第的气派,是广亮大门的一种演变形式。

④·蛮子门:如将广亮大门或金柱大门的门扉安装在外檐柱间,门扇槛框的形式仍采取广亮大门的形式,北京人把这种门称为“蛮子门”,它是广亮大门和金柱大门进一步演变出来的又一种形式。

⑤·如意门:北京中小型四合院采用的大门当中,如意门占着相当大的数量。如意门的门口设在外檐柱间,门口两侧与山墙腿子之间砌砖墙,门口比较窄小,门楣上方常装饰雕镂精致的砖花图案,在如意门的门楣与两侧砖墙交角处,常做出如意形状的花饰,以寓意吉祥如意,故取名“如意门”。如意门里的住户一般是在政治上地位不高,但却非常殷实富裕的士民阶层。

2、墙垣式门:除上述数种屋宇式大门外,在民宅中,采用墙垣式门者也不在少数。墙垣式门最普遍、最常见的形式是小门楼形式,它的样式尽管很多,但基本造型大同小异,主要由腿子、门楣、屋面、脊饰等部分组成,一般都比较简单朴素,也有为数不多的豪华小门楼,门楣以上遍施砖雕,虽不气派但却十分华丽,显示房主人的富有和虚荣。

影壁:

影壁是北京四合院大门内外的重要装饰壁面,主要作用在于遮挡大门内外杂乱呆板的墙面和景物,美化大门的出入口,人们在进出宅门时,迎面看到的首先是叠砌考究、雕饰精美的墙面和镶刻在上面的吉辞颂语。

四合院常见的影壁有三种,第一种位于大门内侧,呈一字形,叫做一字影壁,大门内的一字影壁有独立于厢房山墙或隔墙之外的,称为独立影壁,如果在厢房的山墙上直接砌出小墙帽并做出影壁形状,使影壁与山墙连为一体,则称为座山影壁。第二种是位于大门外面的影壁,这种影壁坐落在胡同对面,正对宅门,一般有两种形状,平面呈“一”字形的,叫一字影壁,平面成“ ”形的,称雁翅影壁。这两种影壁或单独立于对面宅院墙壁之外,或倚砌于对面宅院墙壁,主要用于遮挡对面房屋和不甚整齐的房角檐头,使经大门外出的人有整齐美观愉悦的感受。还有一种影壁,位于大门的东西两侧,与大门檐口成120或135夹角,平面呈八字形,称做“反八字影壁”或“撇山影壁”。做这种反八字影壁时,大门要向里退进2~4米,在门前形成一个小空间,可做为进出大门的缓冲之地。在反八字影壁的烘托陪衬下,宅门显得更加深遂、开阔、富丽。

四合院宅门的影壁,绝大部分为砖料砌成。影壁分为上、中、下三部分。下为基座,中间为影壁心部分,影壁上部为墙帽部分,仿佛一间房的屋顶和檐头。

影壁与大门有互相陪衬.互相烘托的关系,二者密不可分。它虽然是一座墙壁,但由于设计巧妙,施工精细,在四合院入口处起着烘云托月,画龙点睛的作用。

倒座:

倒座房位于宅院的前部、大门以西。它的后檐墙临街,一般不开窗或开小高窗,且有露檐、封护檐之分。靠近大门的一间多用于门房或男仆居室,面对垂花门的三间供来客居住,倒座的西部常用墙和屏门分出一个小小的跨院,内设厕所,大门以东的小院为塾。

垂花门:

提起四合院里的垂花门,老北京人都很熟悉,它是四合院里的一道门,但不是一道普普通通的门,而是一道很有讲究的门。

在北京传统的四合院住宅中,垂花门位于院落的中轴线上,处在正房与倒座之间,它的两侧连接着抄手游廊,游廊的外一侧是一道隔墙,称为看面墙,把院落截然分为内外两部分。垂花门就是沟通内外院的门,俗称二门,又称内门。在垂花门以外的倒座房或厅房及其所属院落算作外宅,它是接待外来宾客的地方;垂花门以内的正房、厢房、耳房以及后罩房等则属内宅,是供自家人生活起居的地方,内宅是不允许外人进入的。在封建社会,未出嫁的香闺小姐“大门不出,二门不迈”,所指“二门”就是这道垂花门。

垂花门作为内宅的宅门,也是房主人社会地位和经济地位的重要标志之一,在这方面,它与宅院的外门有着异曲同工的作用。在品第森严的封建社会,宅院门户等级的高低直接标志着房主人的品级地位,历来的有钱有势之家,都很注重对二门的修饰装点。正因为如此,宅院里的垂花门一般都是建造得非常华丽考究的。

垂花门的建筑形式是多样的,北京住宅建筑的垂花门,最常见的有这样两种形式:一种是一殿一卷式垂花门,所谓一殿一卷,是指垂花门的屋面是由一个尖顶屋面和一个卷棚屋面组合起来形成的一种组合屋面形式。这种形式既庄严又活泼,屋顶迭宕起伏有致,富于韵律感。另一种是单卷棚垂花门,屋面仅采用一个单一的卷棚形式,虽然活泼不足,但仍不失高雅,在四合院中应用也较广泛。

以上两种垂花门建筑形式虽有差别,但它们的构造、功能却是完全一样的,凡垂花门都有两种功能,第一是要求有一定的防卫功能,为此,在向外一侧的两根柱间安装着第一道门,这道门比较厚重,与街门相仿佛,名叫“棋盘门”,或称“攒边门”,白天开启,供宅人通行,夜间关闭,有安全保卫作用。第二是起屏障作用,这是垂花门的主要功能。为了保证内宅的秘密性,在垂花门内一侧的两棵柱间再安装一道门,这道门称为“屏门”。除去家族中有重大仪式,如婚、丧、嫁、娶时,需要将屏门打开之外,其余时间,屏门都是关闭的,人们进出二门时,不通过屏门而是走屏门两侧的侧门或通过垂花门两侧的抄手游廊到达内院和各个房间。垂花门的这种功能,充分起到了既沟通内外宅又严格地划分空间的特殊作用。

垂花门除用于住宅建筑中,还广泛应用于园林、寺庙等建筑当中。北京著名的皇家国林颐和园中,就有各种形式的垂花门十余座。这些建于园林中的垂花门,有的作为园中之园的出入口,有的则串联于墙垣、游廊之间,起分隔园区、隔景、障景等作用。由于功能不同,采用的建筑形式也更加灵活,除一殿一卷式、单卷棚式而外还有独立柱式、歇山式、廊罩式、十字形垂花门多种,充分展示出中国古建筑形式的千变万化。

垂花门是装饰性极强的建筑,它的各个突出部位几乎都有十分讲究的装饰。垂花门向外一侧的梁头常雕成云头形状,称为“麻叶梁头”,这种作出雕饰的梁头,在一般建筑中是不多见的。在麻叶梁头之下,有一对倒悬的短柱,柱头向下,头部雕饰出莲瓣、串珠、花萼云或石榴头等形状,酷似一对含苞待放的花蕾,这对短柱称为“垂莲柱”,垂花门名称的由来大概就与这对特殊的垂柱有关。联络两垂柱的部件也有很美的雕饰,题材有“子孙万代”、“岁寒三友”、”玉棠富贵”、“福禄寿喜”等。这些雕刻寄予着房宅主人对美好生活的憧憬,也将这道颇具地位的内宅门面装点得格外富丽华贵。

通过一座小小的垂花门,我们看到的是中国古代劳动人民的勤劳、聪明和智慧,是一幅幅具有浓郁特色的民俗风情画卷。

内宅:

进入垂花门之后,便是四合院的内宅了。内宅是由北房、东西厢房和垂花门四面建筑围合起来的院落。

正房内宅的北房为正房,座北朝南,它是宅院中最主要的房间,台基和房屋的尺度都比较高大,一般是三间,大型住宅为五间。

耳房正房的两侧还各有一间或两间进深、高度都偏小的房间,如同挂在正房两侧的两只耳朵,故称耳房。如果每侧一间耳房两侧共两间即称“三正两耳”。如果每侧两间,两侧共四间耳房则称“三正四耳”’。小型四合院多为“三正两耳”,中型四合院为“三正四耳”。

厢房内宅的东、西两侧,各有三间房,分别向院内方向开门,称为厢房。如果四合院的规模较大,在厢房的南侧,还可以再加厢耳房。

游廊 正房、厢房与垂花门之间,一般都有游廊连接。凡有游廊连接的房子,其前檐都有廊子,在廊子两尽端的山墙部分留有洞口,通向游廊,叫做廊门筒子。抄手游廊都成曲尺形,与北房、东西厢房和垂花门相连接,将内宅串联成一个整体。游廊不仅有通行功能,还丰富了内宅建筑的层次和空间。

在长幼有序、尊卑有别的封建社会,内宅居住的分配是非常严格的,内宅中位置优越显赫的正房,都要给老一代的老爷、太太居住。北房三间仅中同一间向外开门,称为堂屋。两侧两间仅向堂屋开门,形成套间,成为一明两暗的格局。堂屋是家人起居、招待亲戚或年节时设供祭祖的地方两侧多做卧室。东西两侧的卧室也有尊卑之分,在一夫多妻的制度下,东侧为尊,由正室居住,西侧为卑,由偏房居住。东西耳房可单开门,也可与正房相通,一般用做卧室或书房。

东西厢房则由晚辈居住,厢房也是一明两暗,正中一间为起居室,两侧为卧室。也可将偏南侧一间分割出来用做厨房或餐厅。

后罩房 中型以上的四合院还常建有后罩房或后罩楼,主要四合院的各幢房之间,均由卡子墙连接,形成封闭的空间院落,临街房屋不开后窗或仅开很小的高窗。院内,露天空地可按照主人的意愿,栽植四时花木,摆设鱼缸或盆景,一家人关起门来过活,怡然自乐,俨然是一个十分理想的居住环境。

北京传统的四合院住宅不仅布局严谨,建筑工艺考究,而且十分注重装饰,在砖、木构件上面进行雕刻和彩绘,是主要的装饰手段。

砖雕:

砖雕北京四合院的砖雕,应用极为广泛,几乎所有醒目部位都有题材丰富,镌工精湛的雕饰。

首先是门头。住宅的大门是门面建筑,因此,门头便成了重点装饰部位,北京的王府大门,广亮大门这类王公贵族和官僚的宅门,由于受严格的制度限制,一般不加过于繁复的雕饰。如意门的装饰则随意的多,在这种宅门里住的大多是富人商贾,他们不在朝廷为官,较少受官阶和等级制度限制,门头装饰非常灵活,为炫耀自己富有,通常都不惜金钱装点门面。

如意门的门头一般是由挂落板、冰盘檐、栏版望柱等部分组成,讲究的如意门在门头部分遍饰雕刻,雕刻题材有富贵牡丹、梅兰竹菊、福禄寿喜、玩器博古、文房四宝等等,随主人的志趣爱好而选择题材。

其次是影壁。是宅门的重要陪衬。影壁的雕刻内容也非常丰富,主要装点部位是影壁心部分。影壁心分硬心和软心两种做法。硬心做法是在心内贴砌斜置的方砖,俗称“膏药幌子”,在影壁心正中雕有中心花,四角雕岔角花,题材多为四季花草、岁寒三友(松竹梅)、福禄寿喜等。软心做法是在影壁心的中心和四角镶嵌砖雕花饰,其它部分抹饰白灰面层。位于大门内侧的影壁,中心花部位还常雕出砖匾形状,其上刻“福禄”、“吉祥”、“平安”等吉辞。

墀头,是硬山房山墙端头的总称,俗称“腿子”,北京四合院山墙墀头的上方有城檐、博缝、盘头等部位,这些部位突出于檐头部分,引人注目、常饰以精美的雕刻。城檐的雕刻题材尤其广泛,如鹤鹿同春、子孙万代、麒麟卧松、太师少师、鸳鸯荷花、博古炉瓶、玉棠富贵、松鼠葡萄等等。城檐侧面的博缝常雕万事如意、太极图等图案。位于宅门外侧的墀头,在冰盘檐下面还加垫花。这种垫花,图案形式大多为一只精美的花篮,里面插满各种花卉,构日秀丽,装饰性极强。

讲究的四合院住宅,在正房或厢房的廊心墙上面也进行雕饰,常见的做法是在廊心墙上方做砖框,枢内做砖,称海棠池子,内里刻花草或做砖额,题材多为兰竹花草,题额内容诸如“蕴秀”、“竹 幽”、“兰媚”、“傲雪”等,闲雅秀逸、耐人寻味。门、窗等外檐装修,尤其是什锦窗、门楣等显眼的地方,也是装饰的重点部位。有些讲究的宅院或花园,用磨砖对缝干摆雕花作为装修边框。东城区礼士胡同某宅及鼓楼东大街某宅,所有什锦窗、门廊筒子窗套等,均用砖刻装怖,图案秀丽,雕工精致。加上什锦窗形状千变万化,令人目不暇接。

在檐头房脊等处,也不乏精美的雕饰,在房顶正脊两端,蝎子尾之下,饰有花草盘子,平放者称“平草”,陡置者称“跨草”,题材多为四季花、松竹梅、富贵花(牡丹),寓意美好吉祥。

彩绘:

油饰彩绘在四合院的装饰中尤显突出,四合院的油饰主要用来保护外露的柱子,檐枋等木构件。正房、厢房等正式房的柱子多刷红色,门窗多刷绿色游廊、垂花门的柱子多刷绿色游廊的楣子边框则多刷红色,红绿相间,相映成趣。房间和游廊的檐下,画有彩绘图案,四合院的彩绘采用苏式彩画,形式活泼,内容丰富,主题部位在正中心,呈半圆形,称为包袱,包袱心内画人物山水、花草鱼虫、翎毛花卉、历史故事等题材。多数四合院的彩绘则采取只在枋、檀端头画图案的简单形式,弥为“掐箍头”。

北京四合院的雕饰和彩绘,突出表现出古代工匠的聪明才智反映了老北京人们的风俗文化,反映出古代文明达到的高度,具有非常宝贵的艺术价值和文物价值

二 : 书法作品的形式与布局

书法作品格式简介11.条幅:以长宣纸全开及对开(半截或半折),直书之作品为条幅。

2.楹联:两张对开条幅,分别书写上下联语者,亦称对联、对子或楹帖。

3.中堂:将料纸全开或比全开稍小而单独或并挂于楹联间之条幅。

4.斗方:将宣纸裁成八开左右大小(约1尺见方) 之体裁,称之。

5.匾额:又称横披,条幅横书装框或刻于木板悬挂于壁上。

6.条屏:以中堂、条幅等尺幅相类之料纸,写成一组作品,依诗文长短。

7.扇面:尺寸如扇形,有纨扇与折扇,亦可装裱或轴成册。

8.册页:将小幅作品装裱以便翻阅,合之成册,展开成册故名册页,其内容或相互连贯,或单独成立。

9.手卷:亦成横轴,不便悬挂,只适合在书桌上舒展,观后卷置之横幅作品。

书法作品格式详解

⒈斗方

中国书画的一种式样。呈正方形。通常用四尺宣纸对裁两份,二尺高二尺宽,也可把四尺宣纸裁为八份,称为“小品斗方”,或“斗方小品”。

斗方是竖行书写的正方形的作品。书写内容一般是四行至六行。因为行列多,篇章布局时应十分强调上下左右的大小、开合、呼应及节奏变化等。在创作时,要注意正文与落款的主次关系,款字一般小于正文,要自然生动。落款可写在末行正文的下方,布局时应留出余地。款的底端一般不以正文平齐,以避免形式的死板。也可在正文后面另占一行或两行,上下均不能与正文平齐。印章要小于款字,需离开一字以上位置。

⒉三开

中国书画的一种式样。呈长方形,尺寸不等。如用四尺宣纸分三份裁开,称四尺三开。若用五尺宣纸分三份裁开,称五尺三开。以此类推,同是三开,尺寸大小不同,四尺三开一般为三尺画面(实际是二尺七寸,八平方市尺的三分之一)。五尺三开则是十二平方尺的三分之一,每开画面的面积为四尺。

⒊对幅

中国书画装裱的一种式样。通常两幅成对悬挂。如书法对幅,称“字对”或 “对联”。明清绘画有“画对”,是两幅大小相等的屏条,成对悬挂。也有厅堂正中挂中堂立轴画,两边分挂“字对”,或中间悬挂中常立轴书法,两侧悬挂“画对”。

⒋中堂

中堂是竖行书写的长方形的作品。尺寸一般为一张整宣纸(分四尺、五尺、六尺、八尺等,其中小中堂为68CM×45CM)。因为尺幅比较大,所以需要创作者具有精熟的技法和整体把握作品布局的能力。在创作时,要注意正文与落款的主次关系,要使它们之间主次有别,相应生辉。落款切忌暄宾夺主。落款可写在末行正文的下方,布局时应留出余地。款的底端一般不以正文平齐,以避免形式的死板。也可在正文后面另占一行或数行,上下均不宜与正文平齐。印章要小于款字,盖印一般需离开一字以上位置,盖在款字的下方,也可盖在款字左侧。

⒌条幅

条幅是竖行书写的长条作品。尺寸一般为一张整宣纸对裁。安排章法时,应能根据书体的特点,精心构思,立意要新。在创作时,要注意正文与落款的主次关系,。落款要错落有致,自然生动。落款可写在末行正文的下方,布局时应留出余地。款的底端一般不以正文平齐,以避免形式的死板。也可在正文后面另占一行或两行,上下均不宜与正文平齐。印章要小于款字,盖印一般需离开一字以上位置,也可盖在款字左侧。

条幅常见的格式有两种:

①写成两行或三行的。两行的格式。左右两行均靠纸的左右两边写,中间留出较多空白。注意上下字的联系节奏,以及两行间的彼此呼应。落款通常写在第二行的末尾,位置应略高于第一行末一个字。款字可写一行或两行。三行的格式,需注意三行之间的相互关系,穿插映带及节奏变化。落款可在末行下端,底端略高于一、二两行正文的位置;也可另行写款,款字应短于正文,上下不宜与正文平行。

②居中写一行(少字数)的。书写内容一般为格言、警句或一句诗词等。字数较少,写时要注意字的开合及节奏变化,以求生动。落款可分单款、双款。单款一般写在左侧中间的位置。款字内容包括书写时间、作者的名号,也可只写作者名或号。印章盖在款字下方,一般以两方为宜,印与印之间要适当拉开距离。落双款,上款写在作品的右侧中间偏上的部分,一般写创作作品的时间,若是赠送作品,则需写明被赠者的名或号,称谓及雅正、惠存,清赏等字样。

⒍对联

对联,又称楹联。分为上下两联,右边的为上联,左边的为下联。上下联的尺寸可与条幅等同,也可大于或小于条幅。对联的书写内容规定极为严格,只能是对仗的句子(上下联字数相等,平仄相对、一般字不重复出现),包括对偶句(俗称对子)、律诗中的中间两联(颔联、颈联)。对偶句常见的有五言、七言,也有少到三字一联,多到数十字、上百字一联的。律诗则分为五言、七言两种。五言、七言的对联,在安排章法时,上下联应单行居中竖写。十字以上的对偶句,则宜写成双行或多行(注意书写顺序,上联从右向左,下联则从左向右。落双款,分别于上下联的未尾,款字略高于正文底端)。上下联字的位置一般要基本平行。处理好一联内上下字的大小、收放的变化,及上下两联间的呼应,令上下两联成为一个整体。

十字以下对联的落款分为上下款和单款两种。上下款,上款写在上联右边,下款写在下联左边。上款一般写诗句的作者、篇名等内容,如“黄庭坚登快阁诗句”下款则写书者的姓名、号,以及书写地点、时间等内容。如“丙子闲堂书于北京”若是赠送作品,上联需写明被赠者的名或号、称谓及雅正、惠存、清赏等字样。如“文英女士惠存”若是别人请你写的一幅作品,上联则写请你作书人的名或号,称谓外加上“嘱书”等字样。单款一般写在下联左侧中间偏上的位置。款字内容包括书写时间、作者的名号,也可只写作者名或号。印章盖在款字下方,一般以两方为宜,印与印之间要适当拉开距离。

⒎扇面

这里专指折扇扇面,它是一种特殊的形式。由于扇面上宽下窄的形状,使得折纹与拆纹之间也是上宽下窄。这种独特的样式,就要求我们在创作时,做出恰当地安排。

扇面常见的形式有三种。

(1)充分利用上端,下端不用。这种格式以每行写两字为宜,从右至左,依次安排。落款写在正文的左侧。款宜长些,款字写一行至数行不等,印章宜小于正文。

(2)写少数字,利用扇面的宽度由右向左,横排书写二至四字,要收放有度,落款可写数行小字,与正文相映成趣。

(3)上端依次书写,下端隔行书写,形成长短错落的格局。这样则可避免上端疏朗,而下端拥挤的情形,达到通篇的和谐。这种格式,先写长行,以五字左右为宜,短行以一、二字为宜。落款要精彩,一般写在正文后面,一行或数行均可。即章宜小于落款的字。

书法传统创作

样式的落款与钤印

落款源于“款识”。原本是青铜器上的铭文对浇铸这一器皿原由的说明。后延用为对书画作品作者及内容的说明。落款内容为作者姓名(包括字、号)、时间、书写内容甚至包括书写地点、环境或气候、心情等。落款有上款、下款之分。作者姓名称为下款。书作赠送对象称为上款。上款一般不写姓只写名字,以示亲切,如果是单名,姓名同写。在姓名下还要写上称谓,一般称“同志”、“先生”,再下面写“正之”、“正书”、“指正”或“嘱书”、“嘱正”、“雅正”、“惠存”等。上款可写在书作右上方或正文结束以后,但上款必须在下款的上方,以示尊敬。一般不与正文齐平,可略下些,字比正文小些。

在创作之前,首先要选择所书写的内容,内容要求健康、积极向上,也可写古代或当代诗词或名句。内容确定后可考虑书写形式,是写中堂、对联、横幅、条幅还是册页、斗方;是写大字还是小字,写几行,纸多大?还要留下落款的位置。正文内容不可齐边顶头书写,四周要留有空白。中堂、对联、条幅这些竖式书作上下留白(称天头、地头)要大于两侧。一股上空又大于下空。譬如写条幅,天头留白十厘米,地头可留白七厘米,两侧可各留白三五厘米。横幅留空左右相当,但要大于天地,天地留白均等。斗方、册页留白四周大致相同。四边留白确定后,根据字数多少及纸的大小折行或叠格子。

创作时,大字写完了换小笔写落款,落款竖写,可写两行,也可一行只写作者姓名(称穷款)。根据留空多寡落款,可写内容出处,还可写年代,最后写姓名,“某某人书”。一般落款字小于正文的字,书体可于正文相同或带行意的楷书以示区别。最后盖章。

钤印,指盖印章。印章分朱文印和白文印两种。朱文印又称阳文,即字是凸出的,印在纸上字是红色的;白文印又称阴文,即字是凹陷的,印在纸上字是白色的。从印章的内容来分,又有姓名印、斋号印及闲章。一般在落款人名后盖一姓名印,若嫌空还可再加盖一斋号印,不可连盖两方同一内容的姓名印。可盖一方姓印,一方名印,而往往又是一朱一白。为了使书作上下前后呼应,往往在书作右上方再盖一起首印,又称引首印,初学者闲章印的内容可选“学海”、“求索”、“学书”等。印章的大小与书作大小及所书字体大小相关。一般大幅书作落款字大,印亦大,小幅书作落款字小,印亦小。

用印的忌讳

书画上落款盖印,印比字大不可以。大幅盖大印,小幅盖小印,理所当然。

国画直幅落款字下盖印,直下底角,不可再盖压角闲章。如右上落款,左下角可盖闲章,左上落款,右下角可盖闲章。如上款字印接近下角,闲章就不需盖了。

国画棋幅落款,左右两头角边,不可盖闲章。右上落款,左下角可盖方形闲章,左下落款,右下角可盖方形闲章。此处如不需要盖闲章,而勉强盖上,反而弄巧成拙。

长方形,圆形,长圆形闲章,尔不可盖在下角方形压角闲章处之地位。

方形闲章,不可盖在书画上端空白处,就喧宾夺主了。

国画直幅落款,字行末行末字,与他行字长短,不可整齐,盖印亦如此。

盖二印,一方形,一圆形,不可匹配。同形印可匹配。

盖二印,一大一小,匚可匹配。同样大小可匹配。

盖二印,一长方形,一椭圆形,不可匹配。同形印可匹配。

盖二印,上阳文,下阴文,不可匹配,。而上阴下阳可匹配。

盖二印,上阳文,下阳文,不可匹配。而上阴下阳可匹配。

盖二印,上阴文,下阴文,不可匹配。而上阴下阳可匹配。

落款盖印之下,不可再题字,。印章上下有字掣肘,就失去自然现象。

已经落款盖印字画,款後不可再落上款赠人,就失敬了。

花头,鸟尾,树枝,山顶上,不可落款盖印。这是画家最起码的常识,不可不懂。

匠刻印章,不可用於书画上,需用艺术篆刻家,所刻石章最佳。

普通印,不适用於书画上,要用八宝印泥。

盖二印,距离不可太远太近,相隔一个印距离正好。

盖二印,印文,章法,刀法各异,不可匹配。要用相同刀法所刻印章。

画上不可题打油诗,一来识者奚,落二来作品就贬为低俗。

上款上端不可盖闲章,压在人名头上,人家很忌讳。一来失礼,二来破坏了画面。

盖压角闲章,不可太小,宣纸四开,用方形石印,大约叁公分,比较适中。

盖压角闲章,不可盖二方上,一方正好。印与边距离约一。五公分为适中。

落款字下不盖印,而偏要盖在款字左右,脱离字行,而成画外物,特殊情形例外。

书画上,不可盖上劈头大印,即成巨印炸弹,毁灭了美丽的画面,令人看了很恐怖。

小画不可题大字,大画不可题小字。小空不可题字多,大空不可题字少。

书画上姓名印,不可连盖叁印以上,应盖二印,或一印妥当。

书画上下左右,不可任意盖印。盖多不当,不如少盖,印章印泥不佳,倒不如不盖好。

盖二印,不可东倒西歪,如何盖法,用力轻重,印章印泥保养,一切要潜心研究,是不可忽视的问题。

画上不可题上粗俗字题,致影响画面美感,就未能免俗了。

书法四联首幅,右上可盖印首小长形章,其馀不可盖,如统统盖上,行气就破坏了。

常用落款用词

一、称谓

⒈长辈:吾师、道长、学长、先生、女士(小姐);

⒉平辈(或小一辈):兄、弟、仁兄、尊兄、大兄、贤兄(弟)、学兄(弟)、道兄、道友、学友、方家、先生、小姐、法家(对书画或某一方面有专长之称);

⒊关系较亲密:学(仁)弟、吾兄(弟);

⒋老师对学生:学(仁)弟、学(仁)棣、贤契、贤弟;

⒌同学:学长、学兄、同窗、同砚、同席。

二、上款客套语或敬词

雅赏、雅正、雅评、雅鉴、雅教、雅存、珍存、惠存、清鉴、清览、清品、清属、清赏、清正、清及、清教、清玩、鉴正、敲正、惠正、赐正、斧正、法正、法鉴、博鉴、尊鉴、肠鉴、法教、博教、大教、大雅、补壁、糊壁、是正、教正、讲正、察正、请正、两正、就正、即正、指正、鉴之、正之、哂正、笑正、教之、正腕、正举、存念、属粲、一粲、粲正、一笑、笑笑、笑存、笑鉴、属、鉴、玩

三、下款客套语或敬词

⒈书法题款用:

敬书、拜书、谨书、顿首、嘱书、醉书、醉笔、漫笔、戏书、节临、书、录、题、笔、写、临、篆;

⒉绘画题款用:敬、敬赠、特赠、画祝、写祝、写奉、顿首、题、并题、戏题、题识、题句、敬识、记、题记、谨记、并题、跋、题跋、拜观、录、并录、赞、自赞、题赞、自嘲、手笔、随笔、戏墨、漫涂、率题、画、写、谨写、敬写、仿;

⒊篆刻边款用:刻作、记、制、治石、篆刻。

四、书法作品落款时间的农历传统雅称摘要

⒈一月:孟春、初春、上春、端月、初阳、端春、孟陬、春阳、首阳、肇春;

⒉二月:仲春、仲阳、仲钟;

⒊三月;季春、暮春、契月、花月、晚春、嘉月、蚕月;

⒋四月:孟夏、初夏、首夏、维夏、槐夏、余月、清和月;

⒌五月;仲夏、超夏、榴月、蒲月;

⒍六月:季夏、晚夏、杪夏、暑月、荷月、、极暑、且月;

⒎七月:孟秋、初秋、少秋、新秋、肇秋、初商、兰月、凉月、相月;

⒏八月:仲秋、仲商、桂月、壮月;

⒐九月:季秋、暮秋、晚秋、杪秋、杪商、季商、季白、菊月、咏月、玄月、穷秋;

⒑十月:孟冬、初冬、上冬、阳月、坤月、吉月、良月;

⒒十一月:仲冬、子月、葭月、畅月;

⒓十二月:季冬、暮冬、杪冬、穷冬、严冬、严月、嘉平月、腊月、除月。

中国书画宣纸尺寸

一、三尺宣纸——规格为100×55(长×宽)(单位:CM)

⒈三尺全开:100×55(标准三尺)

⒉大三尺:100×70(标准三尺长度不变,宽度为二尺)

⒊三尺加长:136×50

⒋三尺横批:100×55(标准三尺)

⒌三尺单条(立轴):100×27(标准三尺长度不变,宽度1/2)

⒍三尺对联:100×27(标准三尺长度不变,宽度1/2)

⒎三尺斗方:50×55(标准三尺宣纸长度1/2,宽度不变)

二、四尺宣纸——规格为138×69(长×宽)(单位:CM)

⒈四尺全开:138×69(标准四尺)

⒉四尺横批:138×69(标准四尺)

⒊四尺单条(立轴):138×34(标准四尺宣纸长度不变,宽度1/2)

⒋四尺对联:138×34(标准四尺宣纸长度不变,宽度1/2)

⒌四尺斗方:69×68(标准四尺宣纸长度1/2,宽度不变)

⒍四尺三开:69×46(标准四尺宣纸长度1/3,宽度不变)

⒎四尺六开:46×34(标准四尺宣纸长度1/3,宽度1/2)

⒏四尺四开:69×34(标准四尺宣纸长度1/2,宽度1/2)

⒐四尺八开:35×34(标准四尺宣纸长度1/4,宽度1/2)

三、五尺宣纸——规格为153×84(长×宽)(单位:CM)

⒈五尺全开:153×84(标准五尺)

⒉五尺横批:153×84(标准五尺)

⒊五尺单条:153×42(标准五尺宣纸长度不变,宽度1/2)

⒋五尺对联:153×42(标准五尺宣纸长度不变,宽度1/2)

⒌五尺斗方:77×84(标准五尺宣纸长度1/2,宽度不变)

四、六尺宣纸——规格为180×97(长×宽)(单位:CM)

⒈六尺全开:180×97(标准六尺)

⒉六尺三开:60×97(标准六尺宣纸长度1/3,宽度不变)

⒊六尺对联:180×49(标准六尺宣纸长度不变,宽度1/2)

⒋六尺斗方:90×97(标准六尺宣纸长度1/2,宽度不变)

五、七尺宣纸——规格为238×129(长×宽)(单位:CM)

⒈七尺全开:238×129(标准七尺)

六、八尺宣纸——规格为248×129(长×宽)(单位:CM)

⒈八尺全开:248×129(标准八尺)

⒉八尺屏:234×53

⒊八尺斗方:124(cm)×124(cm)

七、一丈二尺宣纸——规格为367×144(长×宽)(单位:CM)

⒈一丈二尺:367(cm)×144(cm)

⒉大一丈二斗方:180(cm)×142(cm)

⒊小一丈二:360(cm)×96(cm)

八、一丈六尺宣纸——规格为503×193(长×宽)(单位:CM)

⒈一丈六尺:503×193

九、一丈八尺宣纸——规格为600×248(长×宽)(单位:CM)

⒈一丈八尺:600×248

附录:中国字画论尺卖

大中小这里的说的“尺”是指平方尺,一尺等于33.3厘米。为什么不叫平方尺而叫“尺”?这和宣纸的规格有关。宣纸的规格有三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、丈二等。比如:四尺纸的规格是长四尺宽二尺,面积为八平方尺。把四尺纸对裁,就叫斗方,是四平方尺。都知道买布卖布论尺,不知从何年何月始,卖字画也这样计算了。

双羊京楂毛笔尺寸

大号京楂 笔头直径:33.0MM 笔头出锋:114.0MM

二号京楂 笔头直径:30.0MM 笔头出锋:109.0MM

三号京楂 笔头直径:27.2MM笔头出锋:103.0MM

四号京楂 笔头直径:24.2MM笔头出锋:97.00MM

五号京楂笔头直径:22.0MM 笔头出锋:92.00MM

六号京楂笔头直径:20.0MM笔头出锋:87.00MM

书法作品由正文、落款及印章三部分构成,将其三个部分有机地结合在一起,进行总体的安排,即为布局。创作中应注意以下几点。

(1)四周留空 行间透气 书写内容不可写满整张面,四周适当留出一定空白,形成白色边框,作品便形成整体。同时字与字之间也应适当留空,其字距小于行距,行距小于边框,以显空灵。书法作品按传统习惯为纵行排列,从上到下,从右至左书写。首行不需空格,首字应顶格写;未行不宜写满,末字下应留有适当空白。作品一般不用标点,繁体字与简化字不要混合使用。

(2)首尾呼应 字守中线 一幅作品的正文中第一个字与最后一个字,即首字与未字,应略大或略重于其他字。首字领篇,末字收收势,极为重要。同时,每个字的中心位置都应在每一格的中心线上,这样才能做到“横成排、竖成行”,作品才能更加整齐。

(3)大小相宜 轻重适度 作品中的每一个字都有其一定的大小、轻重及形状,不可强求完全相同,但应做到整幅作品中没有“特别突出、极其显眼”(即特大、特小、特轻、特重)的字,尤其是楷书,做到大小相宜,轻重适度,整体协调。

(4)字体一致 格调统一 作品正文中所有的字都应是一种相同的字体。也就是“颜体”作品中都是颜体字,决不可以将“柳、欧、赵”等字体中的字进行拼凑。书写中,其用笔、结构的方法完全一致,达到格调的统一。在此基础上,又须做到形态各异,轻生有别,大小相间。尤其一幅作品内相同的偏旁部首,相同的字,应注竟变化,以避免雷同。

(5)字大款小 字印相映 一幅书法作品,落款的字应小于正文中的字,楷书作品可用楷书或行书字来落款,特别是用行书落款,还可求得变化的效果。印章多用名章及启首章。姓名章与款字大小相适,一般略小于款字,钤盖于落款的下面,若用两方,则两方印章之间空一方印章的位置。启首章形式多样,可大可小,一般钤盖于正文首字的右边

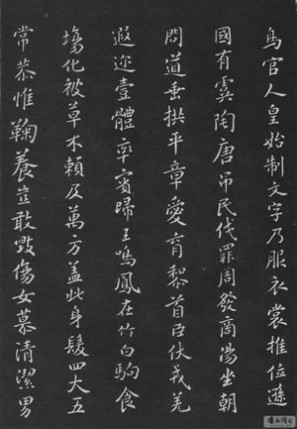

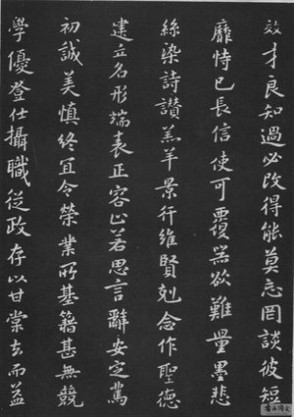

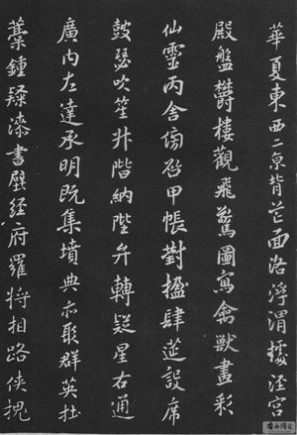

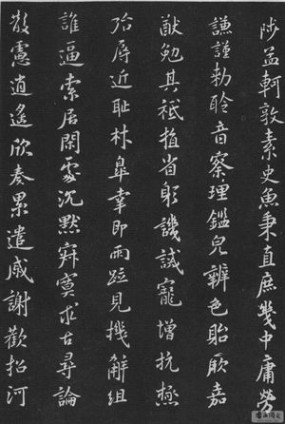

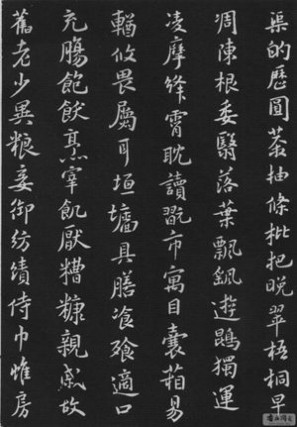

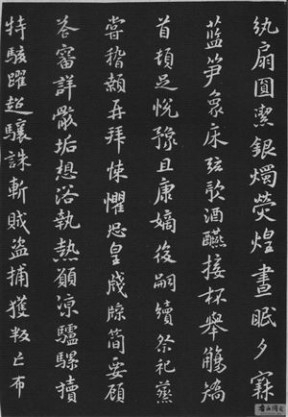

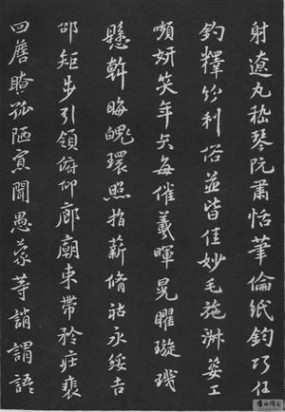

米芾小楷千字文

米芾(公元一○五一年——一一○七年)宋代襄阳(今湖北襄樊)人,晚居闰州(今江苏镇江)。字元章。号鹿门居士、襄阳漫士,海岳外史。中国北宋书法家,画家,书画理论家。吴人,祖籍太原。天资高迈、人物萧散,好洁成癖。被服效唐人,多蓄奇石。世号米颠。书画自成一家。精于鉴别。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。

世称米襄阳、米南宫。徽宗时召為书画学博士,累官礼部员外郎,后知淮阳军,盛年而卒。芾天资高迈,工诗文,擅书画,精鉴别,富收藏。性萧散,不能与世俯仰,爱石成癖,尝呼石為兄,具衣冠拜之,故世号為“米颠”。书画自成一家。行草书博取前贤之长,用笔儁迈豪放,有“风檣阵马,沉著痛快”之誉。晚年出入规矩,深得意外之旨,人争宝玩。与苏軾、黄庭坚、蔡襄合称“宋四家”。有《宝晋英光集》、《书史》、《画史》等。

米芾对书法的分布、结构、用笔,有著他独到的体会。要求“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”,大概姜夔所记的“无垂不缩,无往不收”也是此意。即要求在变化中达到统一,把裹与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等对立因素融合起来,也就是“骨筋、皮肉、脂泽、风神俱全,犹如一佳士也”。章法上,重视整体气韵,兼顾细节的完美,成竹在胸,书写过程中随遇而变,独出机巧。

米芾的成功在于通过某种墨戏的态度和母题选择达到了他认可的文人趣味。米芾意识到改变传统的绘画程式和技术标准来达到新的趣味的目的。究其原因:米芾首先是一个收藏宏富的收藏家,鉴定家,对历代绘画的优劣得失了然于胸,更多考虑的是绘画本体的内容;而苏轼首先是一代文豪,然后才以业余爱好者的身份来发表他的绘画观,较多地以诗(文学)的标准来衡量、要求绘画,固然不乏真知灼见,但终究与画隔了一层。

所以后人多是把米芾当作画家,把苏轼当作美术理论家来看的。心中刀念的是苏轼的画论,而手中实践的却是米家云山,尽管苏轼有画传世而米芾一无所有。作为历史研究,不能不指出米芾的美术思想远比苏轼超出他们所处的那个时代。

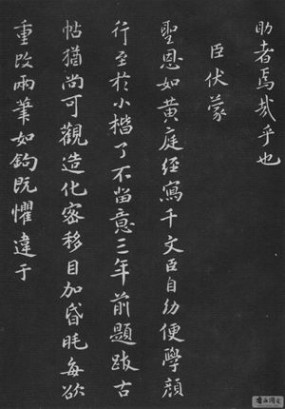

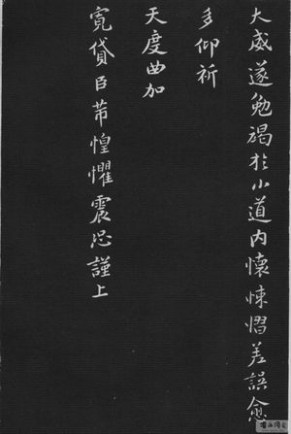

1..米芾小楷千字文

2 .米芾小楷千字文

3 .米芾小楷千字文

4 .米芾小楷千字文

5 .米芾小楷千字文

6 .米芾小楷千字文

7 .米芾小楷千字文

8 .米芾小楷千字文

9 .米芾小楷千字文

10 .米芾小楷千字文

11 .米芾小楷千字文

12 .米芾小楷千字文

13 .米芾小楷千字文

题跋

墨与墨法

制约墨变因素

在书法创作中,我们不可孤立的看待每种用墨方法。一件优秀的艺术作品应该同时运用几种不同的用墨方法。同时,一幅成功的书法作品讲究筋骨血肉,浓淡枯湿的变化,它与墨法中的用水、笔速、字体、纸笔、笔法、书写节奏以及所表现书法的意境有着极为密切的关系。 1、墨变与用水的关系

通常书法家的案头,除了备有笔墨纸砚外,还必备一盅水,可以说用水是表现丰富墨法的关键。笔墨的浓淡枯湿变化主要在于其笔中含墨量和含水量的多少。黄宾虹认为:“古人墨法妙于用水”,书法讲究浓淡、干湿、苍润,使墨色富有变化,这就需要用水去调墨或以墨调水所产生。书法用水方法很多,以水调墨或以墨调水是最基本的用水方法,也是常用的方法。《画谭》中说:“墨法,在用水,以墨为形,水为气。气行,形乃活。”陈绎曾《翰林要诀》中指出“字生于墨,墨生于水,水者字之血也。水太渍则肉散,太燥则肉枯;墨太浓则肉滞,太淡则肉薄。”说到底,书家对水墨技巧的成功运用和把握,实际上是对“水”的直接控制。至于说如何用水,用多少水,用什么样的水等,都是很难用文字语言所能表达清楚的,需靠书家自己反复去实践、探索,才能有所体会,根据作品需要随机应变,方可得其妙。

2、墨变与笔速节奏的关系

墨的燥与润,浓与枯的变化与行笔的速度有着直接关系,行笔速度相对慢时,笔在纸上有瞬间的停滞,墨流多,故点画能浓,反之则枯。书写的速度快,墨则宜稍淡,速度慢,墨则宜稍浓。如果墨已调好,书写过程中运笔速度又变化不定,那么可以通过控制笔毫的含量来掌握墨迹。快书时多蘸墨,慢书时少蘸墨。用墨的核心技巧是“纸墨相发”,用墨的关键技巧是施墨,由于水墨落到纸上有渗化的特性,所以,施墨之时,必须要把握准分寸,否则失控就会败墨,失去墨韵,其规律是:“饱笔渗化快,渴笔渗化慢。”为使墨的控制准确而合度,如何把握笔速就是关键环节了。其要领是:“饱笔须快,渴笔宜慢。”墨色的变化须任自然,切忌写一字蘸一次墨,频频停笔蘸墨必然扰乱连续书写的节奏,不能产生墨韵变化,通幅作品要注意到上下、左右的关系。通过对比表现出墨色的自然变化。

3、墨变与字体的关系

不同的字体对墨法的要求前面已略提及。因为不同字体对笔速有不同的要求,笔速与用墨又有直接关系。宋姜夔《续书谱·用墨》云:“凡作楷,墨欲干,然不可太燥。行草则燥润相杂,以润取妍,以燥取险。墨浓则笔滞,燥则笔枯,亦不可知也。”篆、隶、楷的笔法是笔笔独立的,又要强调笔画的刻画,这样,在点画的书写中,运笔的速度就很难加快。行草书笔法有很大的自由度,笔画的长短,粗细随机可变,直线、弧线可任意组合,笔势可断可连,单字中可连笔,数个字可缠绵,这些都为笔速的加快提供了有利的条件,或可以说,提供了既可以加快又可以放慢的条件。因此,根据字体选择速度,根据速度选择用墨也不容忽视。

4、墨变与纸笔的关系

林散之说:“笔是骨,墨是肉,水是血。”可见笔在书法创作中也很关键。书法用纸主要是宣纸,宣纸有生宣和熟宣两种,因为两种宣纸在洇水方面性能各异,所以,它对墨的要求也不一样。生宣适于写意,书法中的狂草、草书、行书要用吸水性大的生宣来表现。正书大字一般也要用吸水性适宜的生宣来表现,因为墨浓而快书,笔滞涩难进,强行快写,则会出现虚脱;墨淡慢书,大量的墨会流失在纸上,生宣洇湿很快,就造成字迹模糊,所书之字

严重变形,所以只有运笔速度与墨之浓淡适宜,才能在生宣上写出润味足、墨趣多的书法作品来。

熟宣纸对墨的要求不那么严格,用墨可稍浓一些,水可稍干一些。一般来说,写点画比较清晰规矩的字,例如小楷、篆隶,笔毫含量宜少,使留在纸上的墨迹不致叠起,墨干后点画才能清晰。写行草书则是另一番要求,可以尽量多地让笔毫含墨,使墨迹在纸上呈现立体状,这样墨干后就会出现一种“奇迹”——字迹有立体感,每个点画的周边墨迹皆重于内心,每个字都像用刀子在木板上刻出来的一样,呈立体状,这是在生宣上得不到的效果。清代笪重光《评书帖》说:“矾纸书小字墨宜浓,浓则彩生;生纸书大字墨稍淡,淡则笔利。”

纸和笔的配合既简单又微妙,从艺术创作的角度去要求又有很深的学问。虞世南在《笔髓论》“释真”一章中引述王羲之的话说:“书弱纸强笔,强纸弱笔,强者弱之,弱者强之。”这是纸笔配合的最精彩的论述。写硬纸用软笔,写软纸用硬笔,刚柔相济,力和势匀,这不但是书写诀窍,而且富有哲学道理。

5、墨变与笔法的关系

墨从笔出,用笔对墨法的影响很大。我们在书写实践中不难体会到真正使水墨调和匀适,最终还须通过毛笔的灵活挥运,这样才能使浓淡枯湿燥润的艺术效果通过点画用纸呈现在观众面前。一般蘸墨不得深浸,深浸不但笔弱无力,而且墨色不易变化,纸上书写极易臃肿肥拙。蘸墨如蜻蜓点水,一粘即起,以毫濡透,润而不渍为度。清代蒋骥《续书**》中说:“作书时,须通开其笔,点入砚池,如蒿之点水,便墨从笔尖入,则笔酣而墨饱,挥洒之下,便墨从笔尖出,则墨溢而笔凝……不善用笔者,浓则易枯,淡则近薄,不数年间已淹淹无生气矣,不知用笔,安知用墨,此事难为俗工道也。”朱和羹在《临池心解》中也说:“墨不傍出,为书家上乘,然非积数十年之功,不能至此境。”

墨法的灵活运用是在熟练的笔法基础上去发挥的。作书,笔锋到处,水墨已下注入纸。所以运笔的轻重缓疾,提按顿挫,使笔毫之内的水墨在纸上形成了不同的艺术效果。这即是墨法源于笔法的意思。一个书家墨法的成功运用是与其扎实的笔法息息相关的,笔法精能者,其墨法亦会灵活挥运,随便使然。

6、墨变与意境的关系

墨色的变化在书法表现意境方面起到很重要的作用。同绘画一样,黑白不分,没有阴阳明暗;干湿不备,没有苍翠秀润;浓淡不分,没有凹凸远近。一幅画中,没有干湿浓淡的墨色变化,就不能表现物象的立体感、质感和空间感。书法的点画是自然万象的物化,是抽象的物象,它同样要具有立体感、质感和空间感。因此,一幅书法作品中,墨色的干湿浓淡的运用也是同样重要的,和绘画一样,书法不但要求在整篇之中有墨色变化,而且要求一字之中,一画之内也要有墨色变化。“润含春雨”就是写一种比较轻松、愉快的东西,用墨滋润些,字中线条犹如春雨。“干裂秋风”写苍劲有力量的内容,用枯笔如秋风一般,如此产生不同的艺术效果。“润取妍”墨里比较滋润,字比较秀美。“燥取险”用笔比较干枯,方显得险峻。

在现代书法作品中,已有人作了大胆的尝试,把绘画中的破墨法、泼墨法和喷矾法等运用于书法,创造出具有现代意识,别有一番意境的作品。

书法折纸法要领

一.四尺开四(66㎝×33㎝)

1.以10字诗句为例

先竖折三等分,但左右留出边线(即:留适当的空白);再横折五等分(上、下也要留出边线,即:“天地”留适当的空白)。第一、二行各5个字,第三行落款。

2.以14字诗句为例

先竖折三等分,但左右留出边线(即:留适当的空白);再横折六等分(先対折,再三等分折,上、下也要留出边线,即:“天地”留适当的空白)。第一、二行各6个字,第三行2个字,接下的空格落款。

3.以20字的“五绝”为例

先竖折四行,但第四行为半行,左右留出边线(即:留适当的空白);再横折七等分(上、下也要留出边线,即:“天地”留适当的空白)。第一、二行各7个字,第三行6个字,第四行落款。

二.四尺开三(66㎝×45㎝)

1.以20字的“五绝”为例

先竖折五行,但第五行为半行,左右留出边线(即:留适当的空白);再横折六等分(上、下也要留出边线,即:“天地”留适当的空白)。第一至三行各6个字,第四行2个字,第五行落款。

2.以28字的“七绝”为例

先竖折五行,但第五行为半行,左右留出边线(即:留适当的空白);再横折七等分(上、下也要留出边线,即:“天地”留适当的空白)。第一至四行各7个字,第五行落款。

3.以33字的“长短句”为例

先竖折五等分,但左右留出边线(即:留适当的空白);再横折八等分(上、下也要留出边线,即:“天地”留适当的空白)。第一至四行各8个字,第五行1个字,接下的空格落款。

云中公子欢迎您