一 : 初中数学立体图形的展开图

教材分析

“立体图形的展开图”是初一<数学)(上)中继“生活中的立体图形”和“画立体图形”之后的一个学习内容,在本章教材的编排顺序(生活中的物体——立体图形——面——点、线)中起着承上启下的作用。立体图形的展开图是从学生生活周围熟悉的物体人手,使学生进一步认识立体图形与平面图形的关系;不仅要让学生了解多面体可由平面图形围成,而立体图形可按不同方式展开成平面图形,更重要的是让学生通过观察、思考和自己动手操作,经历和体验图形的变化过程,使学生了解研究立体图形的方法,同时也为平面图形的引入做准备。

教学重点:了解基本几何体与其展开图之间的关系,多面体是由平面图形围成的立体图形,一个立体图形按不同方式展开可得到不同的平面展开图。

教学难点:正确判断哪些平面图形可折叠为立体图形;某个立体图形的展开图可以是哪些平面图形。

学生分析

学生在小学学过简单立体图形及其侧面展开图,前两节又学习了一些立体图形的有关知识,对立体图形已有一定的认识,且初步了解了研究立体图形的方式方法。初一学生具有好胜、好强的特点,班级中巳初步形成合作交流、敢于探索与实践的良好学风,学生间相互评价、相互提问的互动的气氛较浓。

设计理念

根据基础教育课程改革的具体目标,结合本实验组的研究课题“注重开放与生成,构建充满生命活力的课堂教学运行体系”,改变课程过于注重知识传授的倾向,强调形成积极主动的学习态度,关注学生的学习兴趣和经验,实施开放式教学,让学生主动参与学习活动,并引导学生在课堂活动中感悟知识的生成、发展与变化。

教学目标

1.进一步认识立体图形与平面图形的关系,了解立体图形可由平面图形围成,立体图形可展开为平面图形。

2.通过观察和动手操作,经历和体验图形的变化过程,培养实验操作的能力,发展空间观念。

3.主动探索,敢于实践,勇于发现,合作交流。

教学流程

一、创设问题情境,引导学生观察、设想、导入课题。

1.演示圆柱与圆锥的侧面展开图。

[复习立体图形的侧面可展开为平面图形。]

2.指出:在实际生活中常常需要了解整个立体图形展开的形状,如要包装一个长方体形状的物体,需要根据它的平面展开图来裁剪纸张。引发问题:如何设计或制作我们常见的粉笔盒?

3.引入课题:——§4.1立体图形的展开图。

二、学生通过直观感知、操作确认等实践活动,加强对图形的认识和滤受。

[实施开放式教学.让学生主动参与学习活动,经历和体验图形的变化过程,并引导学生在课堂活动过程中摩惜知识的生成、发展与变化。]

1. 做一做:准备12个一样大小的三边都相等的三角形,用透明胶粘贴成如图1、图2、图3的三种形状,你能想像出哪一个可以折叠成多面体?动手做做看。

500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">

[让学生自由组合成小组进行操作活动,培养学生动脑猜想、动手操作实验的良好习惯及合作交流的精神。]

提出问题:通过动手实践,你能感受或认识平面图形和立体图形的关系吗?设想沿着多面体的一些棱将它剪开,可以把多面体展开成一个平面图形吗?

引导学生概括出:多面体是由平面图形围成的立体图形,沿着多面体的一些棱将它剪开,可以把多面体展开成一个平面图形。

由此介绍:图1实际上是由三棱锥展开而成的平面图形,我们把它叫做三棱锥的平面展开图。

[让学生自己概括出所感知的知识内容.有利于进行开放性学习,有利于学生在实践中感悟知识的生成过程,并能培养他们的语言表达能力。]

2. 让学生先想一想:图4—7四个图形是多面体的展开图,你能说出这些多面体的名称吗?

500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">

再试一试:把图4-7的四个图用纸复制下来,然后折一下,看看到底是什么图形?

[让学生先猜想,再操作确认.培养学生主动探索、勇于实践的科学精神。]

3. 课堂练习一:下列图形是某些多面体的平面展开图,你能说出这些多面体的名称吗?

500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">

4.质疑:同一个立体图形,按不同的方式展开得到的平面展开图是否一样?

引导学生举例说明:同一个立体图形,按不同的方式展开得到的平面展开图是不一样的。

[培养学生主动参与,勇于发现的精神。]

想想看:图8-13的图形都是正方体的展开图吗?

500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">

[让学生大胆想像,并通过讨论确认想像结果的正确性,发展学生的空间观念。]

5.课堂练习二:下面的图形都是正方体的展开图吗?

[让学生不仅能作出正确判断,且能说明理由,进一步发展学生的空间观念。]

500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">

6.“考考你”活动。

(1) 示范:下面是一个正方体的展开图,图中已标出三个面在正方体中的位置,E表示前面,F表示右面,D表示上面,你能判断另外三个面A、B、C在正方体中的位置吗?

500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">

(2)学生编题互问互检。

[遵循巩固与发展相结合的原则,培养学生的创新意识和创造能力,并注重学生间的相互评价方式的运用。]

三、小结。

1.通过本节的学习活动,你了解了立体图形与平面图形的关系吗?

2.你了解了研究立体图形的方法吗?

[通过提问方式引导学生小结本节主要知识及学习活动,养成学习——总结——学习的良好学习习惯,发挥自我评价的作用,培养学生的语言表达能力。]

四、课外活动。

1.请画出由6个大小一样的正方形拼接而成的所有图形,并判断出哪些图形可折叠成正方体,哪些不能。

2.继续进行“考考你”的活动。

3.在节日里(如母亲节、教师节、国庆节、元旦等),你能设计并制作一个精美的盒子赠送给你的亲人、老师、同学或朋友吗?

[通过课外活动复习本节知识内容.激发学生探索、研究几何图形的兴趣,体会敷学学习在生活中的作用。]

课后反思

本课设计中,有梯度性的先安排“做一做”,再“想一想、试一试”,让学生经历先猜想、再动手操作确认这一学习过程;然后通过“质疑”、“想想看”,充分发挥学生的想像力和集体的智慧,发展学生的空间观念;最后是“考考你”的活动,也是本课设计较成功之处:让学生模仿示范问题编一道题考一考其他同学,也可以编一些运用本节知识能解决的问题,并将编好的题目写在练习本上,以便实物投影展示。“考”时是由编题者当“主考”,想考谁就点谁的名字,“被考者”的回答正确与否,主要由编题者确认,对于较繁杂的问题可以通过集体讨论或动手操作验证来解决。这样,让学生编题互问互检,

注重学生间的相互评价方式的运用,不仅能更好地激发学生的学习兴趣,更重要的是培养学生的创新意识和创造能力。在实施开放式教学的过程中,注重引导学生在课堂活动过程中感悟知识的生成、发展与变化,培养学生主动探索、敢于实践、善于发现的科学精神以及合作交流的精神和创新意识。将创新的教材、创新的教法与创新的课堂环境有机地结合起来,将学生自主学习与创新意识的培养落到实处。需要反思的是:对学生自主探索的问题拓展不足。例如,“质疑”时,是通过课件演示同一正方体按不同方式展开得到不同的展开图,而没有大胆放手让学生多举一些实例说明问题。

二 : 几道初中数学题如图所示,连接A,B两城的高速公路,全长120公里

几道初中数学题

如图所示,连接A,B两城的,全长120公里,在AB上建有两个收费站C,D。已知AC:CB=1:5,AD:DB=11:1.一辆小车从站C到站D行驶3/4小时,问小车速度是每小时多少公里?

(2)已知:a/b=c/d且mn≠0(mb-nd≠0)求证:ma-nc/mb-nd=a/b。

(3)甲、乙两人同时从山脚开始爬山,到达山顶后就立即下山,他们两人的下山速度都是各自上山速度的1.5倍,且甲比乙快。开始后1小时,甲与乙在离山顶600米处相遇,当乙到达山顶时,甲刚好下到半山腰,求甲从出发到返回出发点共需多少小时?

注明:详细过程O(∩_∩)O谢谢 他们两人的下山速度都是各自上山速度的1.5倍,而且甲比乙快,开始后1小时,甲与乙在离山顶600米处相遇,”——假定甲不下山,同样速度前进则下山的600米相当于上山400米,也就是1小时甲与乙的速度差是600+400=1000米。 这是为什么?详细说明!

这道题请您详细讲解多谢!

如图所示,连接A,B两城的高速公路,全长120公里,在AB上建有两个收费站C,D。已知AC:CB=1:5,AD:DB=11:1.一辆小车从站C到站D行驶3/4小时,问小车速度是每小时多少公里?

因为:AB=120km

且,AC/CB=1/5

所以,AC=(1/6)AB=20km

AD/DB=11

所以,AD=(11/12)AB=110km

那么,CD=AD-AC=110-20=90km

已知,从站C到站D行驶3/4小时

所以,小车的速度=90km/(3/4h)=120km/h

(2)已知:a/b=c/d且mn≠0(mb-nd≠0)求证:ma-nc/mb-nd=a/b。

因为:a/b=c/d且mn≠0

所以,m≠0

所以:ma-nc/mb-nd=a/b<===>[a-(n/m)c]/[b-(n/m)d]=a/b<===>[a-(n/m)c]*b=[b-(n/m)d]*a<===>ab-(n/m)bc=ab-(n/m)ad<===>(n/m)ad=(n/m)bc<===>ad=bc<===>a/b=c/d

所以,原命题成立。

(3)甲、乙两人同时从山脚开始爬山,到达山顶后就立即下山,他们两人的下山速度都是各自上山速度的1.5倍,且甲比乙快。开始后1小时,甲与乙在离山顶600米处相遇,当乙到达山顶时,甲刚好下到半山腰,求甲从出发到返回出发点共需多少小时?

设甲的速度为x,乙的速度为y(x>y),从山脚到山顶的距离为s

则:

因为x>y,所以开始后甲在乙的前面。要满足甲、乙相遇,则只能是甲在返回的途中,而乙在上山的途中

所以:

乙的速度:(s-600)/1=y………………………………………(1)

甲的速度:(s/x)+(600/1.5x)=1………………………………(2)

乙到达山顶需要的时间是s/y

甲达到山顶需要的时间是s/x

那么,乙达到山顶时,甲从山顶返回的时间=(s/y)-(s/x)

这段时间内,甲刚好走了一半

所以:1.5x*[(s/y)-(s/x)]=s/2………………………………(3)

联立(1)(2)(3)得到:

s=3600m

x=4000m/h

y=3000m/h

则,甲从出发到返回需要的时间=(3600/4000)+(3600/4000*1.5)

=1.5h

注明:详细过程O(∩_∩)O谢谢 他们两人的下山速度都是各自上山速度的1.5倍,而且甲比乙快,开始后1小时,甲与乙在离山顶600米处相遇,”——假定甲不下山,同样速度前进则下山的600米相当于上山400米,也就是1小时甲与乙的速度差是600+400=1000米。 这是为什么?详细说明!

这道题请您详细讲解多谢

因为甲下上的速度是上山的1.5倍,已知甲在下山600m时与乙相遇,那么如果甲不下山,而是继续前行,那么走这600的时间内,甲还会往前走600/(3/2)=400m

那么,这个时候,甲就在终点前400米,而乙还距离终点600米

所以,甲就在乙前面600+400=1000米

也就是说,甲的速度比乙的速度快1000m/h

三 : 在一个草原生态系统中,狼、草类和兔子的数量关系如图所示,请据

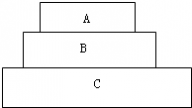

| 在一个草原生态系统中,狼、草类和兔子的数量关系如图所示,请据图回答下列问题: (1)A代表的生物是______;B代表的生物是______;C代表的生物是______. (2)冬天草类减少,兔子数量______,狼的数量______;春天雨量充沛,草类增多,此时兔子数量______,狼的数量______,在一般情况下,三种生物的数量总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫______. (3)由于大量捕杀狼,导致狼在草原中灭绝,草原中的兔将会______. A.增多B.减少 C.维持不变D.先增多后减少 (4)该草原生态系统中所存在的食物链是:______. (5)A、B、C在该生态系统营养结构中的地位分别是______、______、______. (6)由于狼被大量捕杀,该生态系统受到破坏,从而使其______能力受到影响.  |

考点名称:生态系统的功能生态系统的功能:

考点名称:生态系统的功能生态系统的功能: