一 : -老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]

[龙生九子]的说法由来已久,但究竟是哪九种动物?直至明代,一些学人笔记当中,如陆容的《菽园杂记》、李东阳的《怀麓堂集》、杨慎的《升庵集》、李诩的《戒庵老人漫笔》、徐应秋的《玉芝堂谈芸》等,才开始有了记载;但版本较多,说法不同,排序各异,概括为:囚牛、睚眦、嘲风、蒲牢、狻猊、赑屃、狴犴、螭吻、饕餮、麒麟、椒图、蚣蝮等。

龙的这九个儿子各有不同,皆不成龙;又或者并非恰好龙生九子。中国传统文化中,以九来表示极多,有至高无上地位,九是个虚数,也是贵数;因此,或仅仅用“九”来描述龙生贵子。

另外一个传说是,

囚牛,是龙生九子中的老大,平生爱好音乐,它常常蹲在琴头上欣赏弹拨弦拉的音乐,因此琴头上便刻上它的遗像。这个装饰现在一直沿用下来,一些贵重的胡琴头部至今仍刻有龙头的形象,称其为“龙头胡琴”。

【老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/30/fb/d81ac8339d3333b0b8075497cff6fb30.jpg) 】

】

![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/c6/69/dea78db41fff6427f66dddddd66169c6.jpg)

![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/1c/4a/398f5ee60fc73e15026a463aa7b34a1c.jpg)

太和殿前的铜赑屃

蚣蝮,又名避水兽,没人说得清它的样子。头部有点像龙,![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/3e/5c/4218a4a36166e74fe96e7486e6975c3e.jpg)

蚣蝮

不过比龙头扁平些,更接近于兽类,有点狮子相,头顶有一对犄角。身体、四条腿和尾巴上都有龙鳞。相传很久很久以前![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/98/50/bcd5bf7df1f21f75a6f5e5115b755098.jpg)

蚣蝮

,避水兽的祖先因为触犯天条,被贬下凡,被压在巨大沉重的龟壳下看守运河1000年。千年后,避水兽的祖先终于获得自由,脱离了龟壳。人们为了纪念、表彰其家族护河有功,按其的模样雕成石像放在河边的石礅上,并说这样就能镇住河水,防止洪水侵袭。蚣蝮:寓意四方平安之意,水性非常好,修桥之时,放于桥头或桥身。嘴大,肚子里能盛非常多的水,所以多用于作为建筑物的排水口。也有传说蚣蝮能吞江吐雨,负责排去雨水。![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/f5/25/e07c0f5e0a02f8838b1bc074629f25f5.jpg)

蚣蝮

在故宫、![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/8a/d1/0697b12f6cf3a55970f8a6e1640fd18a.jpg)

蚣蝮

天坛等中国古代经典的皇家建筑群里经常可以看到蚣蝮的身影。蚣蝮性善好水,又叫吸水兽,会调节水量,使洨河水“少能载船,多不淹禾”,保佑一方平安,倍受百姓崇敬。以此灵异之物镇于桥顶两侧,面向滔滔河水,寓示大桥会永避水害,长存永安。赑屃/赑屭[音bìxì],形似龟,喜欢水,又叫“吸水兽”蚣蝮[gōngfù]。传说蚣蝮能一口吸光三江四海的水,因此有一个别名“吞江蚣蝮”;他调节水量的能力堪比耗资庞大的“三峡工程”,一条不驯服的河流,在他手下服服帖帖的,“少能载船,多不淹禾。”有这等功德,其形象常饰于石桥栏杆顶端。被雕成桥柱、建筑上滴水的兽形,是古桥的守护神。在后门桥的四个角上蚣蝮,造型非常优美。

传说,蚣蝮当初很不驯服,常驮着三山五岳,在江河湖海里瞎折腾。大禹收服了他,就搬来石碑,镇住他。因此,民间便出现了“王八驮石碑”的形象。其实,“赑屃”不是王八,彼此背甲的形状、数目都不一样。而且,“赑屃”有一排牙齿,龟却没有。

位于桥边的最喜欢水,常饰于石桥栏杆顶端。在后门桥的四个角上趴蝮,造型非常优美。霸下,又名赑屃,形似龟,平生好负重,今碑座兽是其遗像;力大无穷,碑座下的龟趺是其遗像。传说霸下上古时代常驮着三山五岳,在江河湖海里兴风作浪。后来大禹治水时收服了它,它服从大禹的指挥,推山挖沟,疏遍河道,为治水作出了贡献。洪水治服了,大禹担心霸下又到处撒野,便搬来顶天立地的特大石碑,上面刻上霸下治水的功迹,叫霸下驮着,沉重的石碑压得它不能随便行走。霸下和龟十分相似,但细看却有差异,霸下有一排牙齿,而龟类却没有,霸下和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。

![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/cd/4d/3ecb6481b3028a5f488e4f29d7594dcd.jpg)

![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/46/9e/2dbdd79cc1d0a7304e67a266a4209e46.jpg)

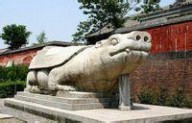

霸下,又名赑屃,形似龟,是老六,平生好负重,力大无穷,碑座下的龟趺是其遗像。传说霸下上古时代常驮着三山五岳,在江河湖海里兴风作浪。后来大禹治水时收服了它,它服从大禹的指挥,推山挖沟,疏遍河道,为治水作出了贡献。洪水治服了,大禹担心霸下又到处撒野,便搬来顶天立地的特大石碑,上面刻上霸下治水的功迹,叫霸下驮着,沉重的石碑压得它不能随便行走。霸下和龟十分相似,但细看却有差异,霸下有一排牙齿,而龟类却没有,霸下和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。霸下又叫石龟,是长寿和吉祥的象征。它总是吃力地向前昂着头,四只脚拼命地撑着,挣扎着向前走,但总是移不开步。我国一些显赫石碑的基座都由霸下驮着,在碑林和一些古迹胜地中都可以看到。

霸下又叫石龟,是长寿和吉祥的象征。它总是吃力地向前昂着头,四只脚拼命地撑着,挣扎着向前走,但总是移不开步。我国一些显赫石碑的基座都由霸下驮着,在碑林和一些古迹胜地中都可以看到。

赑屃

赑屃(音毕戏 拼音:bìxì),又名霸下:形似龟,好负重。一冲在各地的宫殿、祠堂、陵墓中均可见到其背负石碑的样子。在龙子的各类说法中赑屃一般都排在九子之首。传说霸下上古时代常驮着三山五岳,在江河湖海里兴风作浪。后来大禹治水时收服了它,它服从大禹的指挥,推山挖沟,疏遍河道,为治水作出了贡献。洪水治服了,大禹担心霸下又到处撒野,便搬来顶天立地的特大石碑,上面刻上霸下治水的功迹,叫霸下驮着,沉重的石碑压得它不能随便行走。霸下和龟十分相似,但细看却有差异,霸下有一排牙齿,而龟类却没有,霸下和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。霸下又叫石龟,是长寿和吉祥的象征。它总是吃力地向前昂着头,四只脚拼命地撑着,挣扎着向前走,但总是移不开步。我国一些显赫石碑的基座都由霸下驮着,在碑林和一些古迹胜地中都可以看到。

𧈢夏性好水,立於桥柱。

八夏(两个字都是虫字旁)蚣蝮

位于桥边的最喜欢水,常饰于石桥栏杆顶端。在后门桥的四个角上蚣蝮,造型非常优美。

𧈢 八夏(两个字都是虫字旁),读作:八夏。喜水,能消水灾,降祥瑞,专门看管京城的各大重要水系,是古代京城的治水专家。发现它的地方就在北京的什刹海的后门桥桥下。

![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/1d/cd/43f51d04d0ad123aca16d3ea0236cd1d.jpg)

2000年什刹海环境治理,清理河道的时候竟然发现河岸两边竟然有四只雕刻生动的神兽。但谁也不清楚它到底是何物。把专家请来一看,专家说:这不是传说中龙子之一的的𧈢夏吗?!因为后门桥是古代京城的一个重要水系,人们把它雕刻在桥下,也是为了让这个好水的龙子看管这条重要的河道,保佑这条河道不受洪水的侵扰。这个龙子趴在河岸四周,四爪紧抓河岸,探出头来专注的盯着水面,形象极为生动。据说河水清澈时还能看见水下还有多只小八夏呢。

![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/37/63/1549d219910dd51dfea8d96e4f0b6337.jpg)

——————————

对于赑屃的起源有两种说法:一是龙与龟图腾的直接结合。二是玄武的变体。

以下就对这两种说法进行阐述。

一龙龟说

根据摩尔根闻一多的图腾学说,可以将图腾的形成分为以下几种:

1:合婚图腾,表示两族的联姻关系,两族徽根常作为并置排列形,或连体排列,或作交连形。此为合婚族徽根。

2:父母双亲系分化的子女系图腾,作为父母双亲组徽根连体排列,并以下传血亲的族根为主体位。即若以母系下传则以母系徽根为本体复合父系徽根,反之亦然。

3:子女氏族重新册命分氏,另立原生图腾,本氏原生图腾为主体形象,或所自出祖先氏族徽根铭于原生图腾形象某侧的次要地位,复合为新的族根。

所以说,赑屃的形成是以龟图腾为主,龙图腾为辅的一个复合衍生族徽。是一个氏族的象征。

但这种说法仅是从理论上得到的,而在考古方面没有得到证实,所以说这种说法仅是种猜测。

二玄武说

《楚辞。远游》:“召玄武而奔属”,王逸注:“呼太阳神使承卫也。”洪兴祖补注:“说者曰:”玄武为龟蛇,位在北方曰玄,身有鳞甲故曰武‘。“蔡曰:”北方玄武,介虫之长。“《文选》注:”龟与蛇交,曰玄武。“《礼记。典礼》注:”行前朱鸟而后玄武。“孔颖疏:”玄武,龟也。“《后汉书。王梁传》:”玄武,北方之神。“

可见玄武是龟与蛇的联合体。是古代颛顼族的族徽。颛顼族与东夷太昊,北狄黄帝,西戎炎帝均有血缘关系。黄帝天鼋氏,少昊玄枵(鸷)又作玄嚣。玄嚣为苍龙,枵为凤,即风姓。玄枵与玄嚣分别表示了少昊与太昊间的联系。嚣、鼋,上古皆鱼属。所以轩辕裔鲧又写作鲧,实际是鼋,三足鼋为能。颛顼亦鼋属,为大龟,龟亦鱼类,即有甲之鱼。所以《山海经》说颛顼死则复苏,化为鱼妇,或半人半鱼。是示其祖先为鱼类。然北狄之地本是天鼋氏大本营,南下征服东夷太昊、少昊、蚩尤后接受蚩尤的蛇图腾,画蚩尤像威行天下,于是使蚩尤余部归降,进而融合,遂有黄帝族内的蛇族,并使其师卫于轩辕丘帝都四野。黄帝蚩尤族合族徽即是玄武,颛顼之父族为韩流(豚韦),为黄帝裔,故颛顼继承黄帝王族族徽玄武,为帝位象征,便是“北宫玄武”。

而自古“龙”即是“蛇”,这从以下几点可以看出:

1:从迄今为止的地下出土的文物来看,无论玉龙、陶器龙纹或用蚌壳、卵石摆的龙,形象都是蛇身。

2:古代典籍中保存了大量关于龙就是蛇的记载。王允在《论衡》里说:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。”又说:“龙鳞有文,与蛇为神;凤羽五色,与鸟为君。”点明龙是神蛇。郑玄注《尚书大传》云:“龙,虫(蛇)之生于渊,行于无形,游于天者也。属天。蛇,龙之类也,或曰:龙无角者曰蛇。”《述异记》引民间传说:“水虺百年化蛟,蛟千年化为龙,龙五百年为角龙,千年为应龙。”确定龙是由蛇化来。

3:自古以来“龙蛇并提”几曾见过“龙鳄”连文,这是原始龙以蛇为原型,几千年来形成的民俗心理的反映。

4:《史记》与《汉书》中记述到刘邦酒后斩了一条白蛇,后来编选为赤帝子杀白帝子的故事。“帝子”当然是龙,可他的本相又是蛇。若没有千古相传的民俗作为心理依靠,刘邦岂能用这样的鬼话来愚弄人心?

5:从传统观念来看,龙未升天时,它的习性与蛇相同,也是蛰伏再泥土中。所谓“龙蛇之蛰”(《易。系词下》)“龙蛇泥蟠”(《后汉书。张衡列传》),而蛇得了神性也可“腾云驾雾”(《韩非子。难势》)

6:原始龙的形象,在上古时代就通过族群迁移和族间文化交流向域外传播了。古印度佛经中多龙王、龙女故事。但龙的概念,实自古代中国传入的。从佛经经典,对龙的描写来看,龙也是蛇属之长。《善见论》卷一七:“龙者,长身、无足。”显然是原始龙蛇的本体。

7:汉人尝把蛇与龙联系起来看,因为从形体上看,蛇与龙极相似,在十二属相中,民间称蛇为“小龙”,又叫蛇蜕(蛇皮)为“龙皮”,宜兴一带有俗语云:“成了龙,还是蛇肚里出生”湖南歌谣中有“南蛇蜕皮就变龙”的歌词。《梦广杂记》卷十说:“潮州土俗,以蛇之有青色者为青龙,奉之如神。每岁二月望到,经涂为舆,管弦钲鼓,舁之以迎。名曰迎青龙。”

由以上我们可以得出:再古代蛇与龙是一体的,蛇既是龙,龙既是蛇。又因为有“龙,介虫之长;麟,毛虫之长;凤,羽虫之长;龟,介虫之长。”所以在民间蛇与龟的结合,常被龙与龟的结合替代。

由此可以得出:赑屃由最初的龟状(玄武)演变为龙头龟状,这也是民间流传很广的玄武形象。

这种说法有一定的根据,因为在唐宋之前的赑屃头为龟形,状玄武,以后逐渐龙化,致明清纯为龙首,独角,角于头顶中身生。

赑屃,龙之子,是我国独特文化的一个表现,是中华文明几千年沉积的结果。是广大劳动人民的智慧,在经意或不经意间创作出来的文明结晶,值得我们珍惜。

附:

陆容的《菽园杂记》、李东阳的《怀麓堂集》、杨慎的《升庵集》、李诩的《戒庵老人漫笔》,以及徐应秋的《玉芝堂谈芸》

“龙子”上榜,各有各的说道。九兄弟品貌如何,明朝人给出了详尽的挡案。李东阳在《怀麓(www.61k.com]堂集》中写道:“龙生九子不成龙,各有所好。囚牛,平生好音乐,今胡琴头上刻是其遗像。睚眦,平生好杀,金刀柄上龙吞口是其遗像。嘲风,平生好险,今殿角走兽是其遗像。蒲牢,生平好鸣,今钟上兽钮是其遗像。狻猊,平生好坐,今佛座狮子是其遗像。霸下,平生好负重,今碑座兽是遗像。狴犴,平生好讼,今狱门上狮子是其遗像。负屃,平生好文,今碑两旁文龙是其遗像。螭吻,平生好吞,今殿脊兽是其遗像。”

《天禄识余·龙种》则可以作为补充材料,其中讲道:“俗传龙子九种,各有所好,一曰赑屃,形似龟,好负重,今石碑下龟跌是也;二曰螭吻,形似曾,性好望,今屋上兽头是也;三曰蒲牢,形似龙而小,性好叫吼,今钟上级星也;四曰狴犴,似虎有威力,故立于狱门;五曰饕餮好饮食,故立于鼎盖;六曰蚣蝮,性好水,故立于桥柱;七曰睚眦,性好杀,故立于刀环;八曰金猊,形似狮,似好烟火,故立于香炉;九曰椒图,形似螺蚌,性好闭,故立于门铺。”

附 1:

明朝李东阳所撰《怀麓堂集》,龙的九个儿子分别为:杨慎的《升庵外集》,他的排序是:“老大,赑屃;老二,螭吻(鸱尾);老三,蒲牢;老四,狴犴;老五,饕餮(音“涛帖”);老六,蚣蝮(音“八夏”);老七,睚眦;老八,狻猊;老九,椒图。”此外,还有人“加塞儿”,把螭首、麒麟、朝天吼(犼)、貔貅(音“皮休”)也拉进“龙子”的行列。

附 2:

另有说法是来自明朝杨慎所撰《升庵外集》,龙的九个儿子分别为:

有的说法还把螭首、麒麟、朝天吼(犼)、貔貅(拼音:píxiū ,中古拼音:bjii hiu)也列入龙子之一。

| 名称 | 喜好 | 形似 | 见于 |

|---|---|---|---|

| 赑屃 | 负重 | 龟 | 驮碑 |

| 螭吻 | 吞 | 龙头鱼身 | 建筑的脊梁 |

| 蒲牢 | 吼 | 小龙 | 钟提梁的兽钮 |

| 狴犴 | 讼 | 老虎 | 狱门或官衙正堂两侧 |

| 饕餮 | 食 | 凶恶野兽 | 青铜器的面部装饰 |

螭首![【龙生九子·考证】-老大~赑屃/赑屭·霸下·蚣蝮·[(虫八)(虫夏)]](http://p.61k.com/cpic/30/fb/d81ac8339d3333b0b8075497cff6fb30.jpg) | 水 | 龙 | 排水口、桥柱 |

| 睚眦 | 杀斗 | 龙首豺身 | 刀环、剑柄吞口 |

| 狻猊 | 喜烟好坐 | 狮 | 香炉脚部 |

| 椒图 | 闭 | 螺蚌 | 铺首衔环 |

| 囚牛 | 音律 | 黄色小龙 | 蹲立于琴头 |

| 嘲风 | 险、望 | 凤凰 | 殿角走兽 |

| 负屃 | 文、书法 | 身似龙、头似狮 | 盘绕在碑顶 |

- 来源:李东阳《怀麓堂集》、《天禄识余·龙种》

龙王的九个儿子的名字:

赑屃(音bì xì)

鸱吻(音chī wěn)

饕餮(音tāo tiè)

睚眦(音yá zì)

狴犴(音bì àn)

狻猊(音suān ní)

趴蝮(音bà xià)

椒图(音jiāo tú)

蒲牢(音pú láo)

值得一提的是,很多人误认为貔貅也是龙九子之一,其实不然。

二 : 赑屃的故事

比比读小说网三 : 赑屃

1 基本介绍编辑本段赑屃(bì xì ),又名龟趺、霸下、填下,龙生九子之长,貌似龟而好负重,有齿,力大可驮负三山五岳。其背亦负以重物,在多为石碑、石柱之底台及墙头装饰,属灵禽祥兽。

形似龟,好负重,长年累月地驮载着石碑。人们在庙院祠堂里,处处可以见到这位任劳任怨的大力士。据说触摸它能给人带来福气。民间有着众多的传说,传说龙生九子,子子不同,九个儿子都不成龙,各有各型,各有神通。所谓“龙生九子”,在中国传统文化中,以九来表示极多,有至高无上地位,九是个虚数,也是贵数,所以用来描述龙生九子。赑屃,在龙子的各类说法中赑屃一般都排在九子之首。赑屃,它形似龟,好负重,长年累月地驮载着石碑,很多人不认识它,多数人错把它为龟,这可让赑屃委屈了

明·杨慎《升庵集》说道:“俗传龙生九子,不成龙,各有所好:一曰赑屃,形似龟,好负重,今石碑下龟趺是也;二曰螭吻,形似兽,性好望,今屋上兽头是也;三曰蒲牢,形似龙而小,性好叫吼,今钟上纽是也;四曰狴犴,形似虎,有威力,故立于狱门;五曰饕餮,好饮食,故立于鼎盖;六曰蚆夏,性好水,故立于桥柱;七曰睚眦,性好杀,故立于刀镮;八曰金猊,形似狮,性好烟火,故立于香炉;九曰椒图,形似螺蚌,性好闭,故立于门铺首”。[1]

拼音:bìxì

1.亦作"赑屃"。

2.壮猛有力貌。

3.指作气用力之貌。

4.凝重貌;强劲貌。

5.大而重貌。

6.蠵龟的别名。旧时石碑下的石座相沿雕作赑屃状,即取其力大能负重之义。

7.用来代指石碑。

8.负载。

9.引申为担负重任。

洪水治服了,大禹担心霸下又到处撒野,便搬来顶天立地的特大石碑,上面刻上霸下治水的功迹,叫霸下驮着,沉重的石碑压得它不能随便行走。霸下和龟十分相似,但细看却有差异,霸下有一排牙齿,而龟类却没有,霸下和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。霸下又称石龟,是长寿和吉祥的象征。

它总是吃力地向前昂着头,四只脚拼命地撑着,挣扎着向前走,但总是移不开步。我国一些显赫石碑的基座都由霸下驮着,在碑林和一些古迹胜地中都可以看到。民国二十二年《河南通志·睢县采访稿·袁可立墓碑》:"碑高八尺,上蛟螭,下赑屃,高约丈余,尚称体制。"

2 文化起源编辑本段

一、龙与龟图腾的直接结合。

二、是玄武的变体。

以下就对这两种说法进行阐述。

2.1 一、龙龟说

根据摩尔根闻一多的图腾学说,可以将图腾的形成分为以下几种:赑屃

1:合婚图腾,表示两族的联姻关系,两族徽根常作为并置排列形,或连体排列,或作交连形。此为合婚族徽根。

2:父母双亲系分化的子女系图腾,作为父母双亲组徽根连体排列,并以下传血亲的族根为主体位。即若以母系下传则以母系徽根为本体复合父系徽根,反之亦然。

3:子女氏族重新册命分氏,另立原生图腾,本氏原生图腾为主体形象,或所自出祖先氏族徽根铭于原生图腾形象某侧的次要地位,复合为新的族根。

所以说,贔屃的形成是以龟图腾为主,龙图腾为辅的一个复合衍生族徽。是一个氏族的象征。

但这种说法仅是从理论上得到的,而在考古方面没有得到证实,所以说这种说法仅是种猜测。

2.2 二、玄武说

《楚辞。远游》:“召玄武而奔属”,王逸注:“呼太阳神使承卫也。”洪兴祖补注:“说者曰:”玄武为龟蛇,位在北方曰玄,身有鳞甲故曰武‘。“蔡曰:”北方玄武,介虫之长。“《文选》注:”龟与蛇交,曰玄武。“《礼记。典礼》注:”行前朱鸟而后玄武。“孔颖疏:”玄武,龟也。“《后汉书。王梁传》:”玄武,北方之神。“

赑屃可见玄武是龟与蛇的联合体。是古代颛顼族的族徽。颛顼族与东夷太昊,北狄黄帝,西戎炎帝均有血缘关系。黄帝天鼋氏,少昊玄枵(鸷)又作玄嚣。玄嚣为苍龙,枵为凤,即风姓。玄枵与玄嚣分别表示了少昊与太昊间的联系。嚣、鼋,上古皆鱼属。所以轩辕裔鲧又写作鲧,实际是鼋,三足鼋为能。颛顼亦鼋属,为大龟,龟亦鱼类,即有甲之鱼。所以《山海经》说颛顼死则复苏,化为鱼妇,或半人半鱼。是示其祖先为鱼类。然北狄之地本是天鼋氏大本营,南下征服东夷太昊、少昊、蚩尤后接受蚩尤的蛇图腾,画蚩尤像威行天下,于是使蚩尤余部归降,进而融合,遂有黄帝族内的蛇族,并使其师卫于轩辕丘帝都四野。黄帝蚩尤族合族徽即是玄武,颛顼之父族为韩流(豚韦),为黄帝裔,故颛顼继承黄帝王族族徽玄武,为帝位象征,便是“北宫玄武”。

而自古“龙”即是“蛇”,这从以下几点可以看出:

1:从迄今为止的地下出土的文物来看,无论玉龙、陶器龙纹或用蚌壳、卵石摆的龙,形象都是蛇身。

2:古代典籍中保存了大量关于龙就是蛇的记载。王允在《论衡》里说:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。”又说:“龙鳞有文,与蛇为神;凤羽五色,与鸟为君。”点明龙是神蛇。郑玄注《尚书大传》云:“龙,虫(蛇)之生于渊,行于无形,游于天者也。属天。蛇,龙之类也,或曰:龙无角者曰蛇。”《述异记》引民间传说:“水虺百年化蛟,蛟千年化为龙,龙五百年为角龙,千年为应龙。”确定龙是由蛇化来。

3:自古以来“龙蛇并提”几曾见过“龙鳄”连文,这是原始龙以蛇为原型,几千年来形成的民俗心理的反映。

4:《史记》与《汉书》中记述到刘邦酒后斩了一条白蛇,后来编选为赤帝子杀白帝子的故事。“帝子”当然是龙,可他的本相又是蛇。若没有千古相传的民俗作为心理依靠,刘邦岂能用这样的鬼话来愚弄人心?

5:从传统观念来看,龙未升天时,它的习性与蛇相同,也是蛰伏再泥土中。所谓“龙蛇之蛰”(《易。系词下》)“龙蛇泥蟠”(《后汉书。张衡列传》),而蛇得了神性也可“腾云驾雾”(《韩非子。难势》)

6:原始龙的形象,在上古时代就通过族群迁移和族间文化交流向域外传播了。古印度佛经中多龙王、龙女故事。但龙的概念,实自古代中国传入的。从佛经经典,对龙的描写来看,龙也是蛇属之长。《善见论》卷一七:“龙者,长身、无足。”显然是原始龙蛇的本体。

7:汉人尝把蛇与龙联系起来看,因为从形体上看,蛇与龙极相似,在十二属相中,民间称蛇为“小龙”,又称蛇蜕(蛇皮)为“龙皮”,宜兴一带有俗语云:“成了龙,还是蛇肚里出生”湖南歌谣中有“南蛇蜕皮就变龙”的歌词。《梦广杂记》卷十说:“潮州土俗,以蛇之有青色者为青龙,奉之如神。每岁二月望到,经涂为舆,管弦钲鼓,舁之以迎。名曰迎青龙。”

8:明杨基《眉庵集》八《天妃宫题赠道士沈雪溪》诗:“月明贝阙金银气,日暖龙旗贔屃纹。”杨慎《引庵全集》八一《龙生九子》:“俗传龙生九个,……一曰贔屃,形似龟,好负重,今石碑下龟跌是也。”

3 相关介绍编辑本段

3.1 关联文章

有关赑屃的关联文章和句子,经查阅有以下几例:

1:明·杨慎《升庵集·八一卷九五》

1:明·杨慎《升庵集·八一卷九五》:“俗传龙生九子,不成龙,各有所好:一曰赑屃,形似龟,好负重,今石碑下龟趺是也;二曰螭吻,形似兽,性好望,今屋上兽头是也;三曰蒲牢,形似龙而小,性好叫吼,今钟上纽是也;四曰狴犴,形似虎,有威力,故立于狱门;五曰饕餮,好饮食,故立于鼎盖;六曰蚆夏,性好水,故立于桥柱;七曰睚眦,性好杀,故立于刀镮;八曰金猊,形似狮,性好烟火,故立于香炉;九曰椒图,形似螺蚌,性好闭,故立于门铺首。”

2:《玉篇》

2:《玉篇》赑屃,作力貌。

3:《文选·汉张衡<西京赋>》

3:《文选·汉张衡<西京赋>》:“缀以二华,巨灵赑屃,高掌远跖,以流河曲,厥迹犹存。”三国吴薛综《注》:“赑屃,作力之貌也。”

4:《元诗选·柳贯待制集·<浦阳十泳>》

4:《元诗选·柳贯待制集·<浦阳十泳>》:“朱鸟前头森赑屃,苍龙古角见嵯峨。”猛壮有力貌。

5:《左思·吴都赋》

5:《左思·吴都赋》:“巨鳌赑屃,首冠灵山。”

6:《本草纲目·介部》

6:《本草纲目·介部》:“赑屃者,有力貌,今碑趺象之。”

7:《疏·正义》

7:《疏·正义》:“西京赋云巨灵赑屃以流河曲。”

3.2 吴桥出土两只赑屃

日前,河北省吴桥县安陵镇小齐村的村民们偶然发掘出5块石雕,包括一对赑屃、两块碑额和一件石墩。初步鉴定,这些文物为明代寺庙遗存,对研究当地明清时期的风土人情和宗教活动有一定意义。赑屃

这些“宝贝”的发现很偶然。3月26日,小齐庄的村民们自发修路,来到村北头的土岗上取土,没想到刚挖下去1米多,就挖出了这5样东西。这对赑屃身长约2米,宽1.3米,高约80厘米,是一雌一雄,每只重约1000公斤。两块碑额方方正正,每面都雕刻着三条龙,形象生动,碑额正面中心刻有“重修法藏寺记”的字样,另一面为篆书,字迹暂时无人能识别。赑屃和碑额均为青石雕刻。

吴桥县文物保管所负责人杨双印介绍,这一地区曾建有寺庙,名为法藏寺,据推算始建于唐朝,最后一次修缮在明代。根据《吴桥县志》记载,法藏寺毁于清光绪年间,仅留台基。杨双印介绍,赑屃和碑额可能是该寺庙功德碑的一部分。该寺庙台基在去年全省文物普查中已被列入文物保护点,已发现的遗存已按照相关程序上报上级文保部门,等待进一步发掘。

3.3 正定千年巨型赑屃

2000年6月在正定城内府前街出土了一巨大赑屃(bixi)残碑基座,长8.4米,宽3.2米,高2.6米,重107吨。有关专家考证,为后唐遗物,距今约1200余年,是研究我国后唐至五代时期历史的重大发现,具有极高的文物价值,是国内罕见的艺术珍品,堪称天下第一。。www.61k.com)